工学

2025.03.18

排気ガスを吸着/分解する金属微粒子表面の動きをとらえた! 触媒によるNOx(窒素酸化物)の浄化過程をミクロで可視化・解明

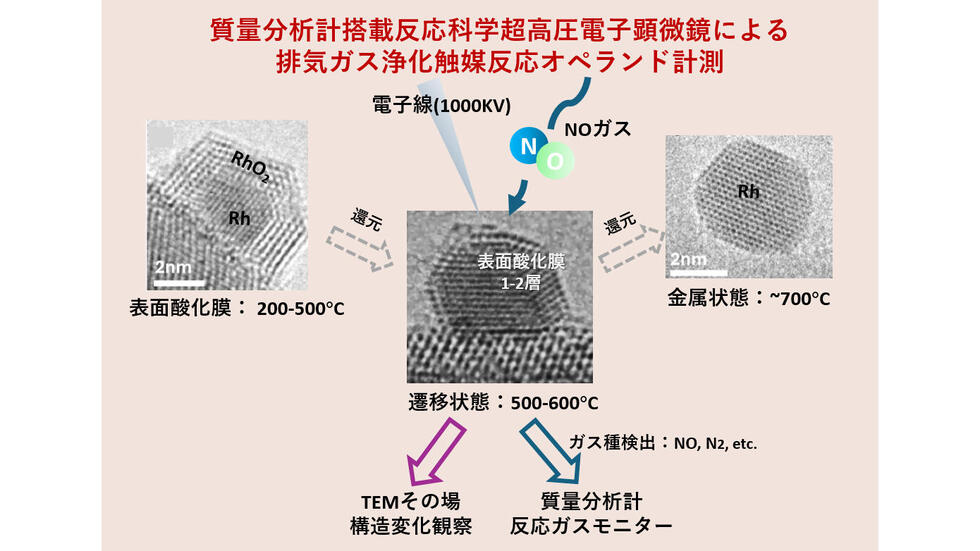

名古屋大学大学院工学研究科の唐 龍樹 博士後期課程学生、未来材料・システム研究所 武藤 俊介 教授らの研究グループは、トヨタ自動車(株)、日本電子(株)との共同研究で、当研究所の反応科学超高圧走査透過型電子顕微鏡(RS-HVSTEM)注2)と四重極質量分析装置(QMS)注3)を組み合わせた装置を開発し、電子顕微鏡内で自動車の排気ガス浄化触媒の酸化還元反応注4)の様子を原子レベルで記録すると同時に、触媒反応で生成・転換されるガスを実時間で検出、触媒反応の詳細を原子・分子レベルで明らかにすることに成功しました。

本研究では、ジルコニア(ZrO₂)担持金属Rh微粒子をモデル触媒試料として用い、電子顕微鏡ガス環境セル注5)内の試料室にNOガスを導入し、段階的に試料温度を上昇させて電子顕微鏡観察すると同時に試料室内で起こった化学反応で生成、転換されるガスをQMSでモニターしました。Rh微粒子の酸化物層は、電子エネルギー損失分光法注6)によって、通常の安定な酸化物絶縁体Rh₂O₃相ではなく、金属的性質をもつRhO₂相であることが分かりました。また、試料温度500℃以上では、この表面酸化物層が生成、消滅を繰り返しながらNO分子が表面吸着・反応し、あたかもRh微粒子表面が呼吸しているかのように触媒反応が高い活性で起こっていることも分かりました。

触媒反応が表面原子の動きとしてとらえられただけでなく、質量分析スペクトルは化学反応中のガス生成・転換の時間変化を示します。化学反応速度方程式によって、このスペクトルを解析することによって、反応の活性化エネルギーを計算することができます。このことで上記500℃を境に触媒反応の機構がモードスイッチすることも明らかになり、実際の触媒使用温度である高温側で急激に触媒活性が高まることも示されました。

本研究では、これまで誰も直接見ることのできなかった触媒反応を原子・分子の動きとしてとらえるとともに、生成される反応ガスを検出・分析することを可能としました。今後、この実験システムを利用して、触媒反応活性の粒子径、粒子形状、結晶格子欠陥、結晶表面指数、合金化などへの依存性を構造変化と反応ガス量の両面からデータ収集することによって、実用上最適な触媒設計に貢献することが期待されます。

本研究成果は、2025年3月12日(日本時間)付エルゼビア社の発行する科学雑誌『Nano Today』にオンライン掲載されました。

・自動車排気ガスの中でも浄化が難しいNOxに注目し、NOガス中でのロジウム(Rh)ナノ粒子の触媒反応中の構造変化を実時間・原子レベルで記録、質量分析によってそこで実際に分解/生成されているガス量の時間変化を同時に検出するオペランド計測注1)を行った。

・NO分子の吸着、分解に伴うナノ微粒子の一連の表面構造変化を原子レベルで解明、低温側と高温側で触媒反応機構が異なるモードにスイッチすることを初めて示した。

◆詳細(プレスリリース本文)はこちら

注1)オペランド計測:

触媒やデバイスが実際に動作していることを確認しつつ分析を行う手法のことをいう。「オペランドOperando」という言葉はラテン語で “working”、 “operating”という意味を持つ。特に触媒研究の分野では以前から使用されていたより広義な意味を持つ「In situ(その場)」に対して、「真の触媒動作条件下で分光学的評価と触媒活性・選択性の測定を同時に行う手法」と定義されている(M.A. Bañares、 Catalysis Today 100、 71 (2005).)。近年このような動作中の触媒やデバイスを直接観る「オペランド観測」が一大トレンドとなっており、そのための新たな装置開発において世界中でしのぎを削っている。

注2)反応科学超高圧走査透過型電子顕微鏡(RS-HVSTEM):

名古屋大学未来材料・システム研究所超高圧電子顕微鏡施設に設置され、2010年より稼働している加速電圧1MVの大型電子顕微鏡。日本電子(株)と共同開発したガス環境セル、電子ビーム走査機能、ポストコラム型電子エネルギー損失分光器を備えていることが特徴。特に試料室にガスを導入し化学反応を直接原子分解能で観察できる大型顕微鏡として世界で唯一の装置である[1]。

注3)四重極質量分析装置(QMS):

原子、分子等の化学物質をイオン化し、生成したイオンをその質量によって分離、測定する装置を質量分析計という。質量分析計自体は試料導入部、イオン化部(イオン源)、質量分離部(アナライザー)、検出部(検出器)、真空排気部(真空ポンプ)、装置制御部・データ処理部(データシステム)等から成るが、アナライザーには種々の型式があり、その一つが四重極形で、四重極形アナライザーを持つ質量分析計が四重極形質量分析装置(QMS)である。低い加速電圧で四重極ロッドに沿ってイオンを四重極電場に入射すると、イオンは上下、左右方向に振動しながら進むが、電圧を変化させるとある瞬間には特定のm/z (質量/イオン価数比)値のイオンのみが安定な振動運動をして四重極を通り抜け検出器に到達する。一方、その他のm/z 値を持つイオンは振幅が大きくなり発散して電極に衝突してしまう。特定のm/z 値のイオンのみを通すことからQMS はマスフィルターと呼ばれる。

注4)酸化還元反応:

酸化還元反応とは化学反応のうち、反応物から生成物が生ずる過程において、原子やイオンあるいは化合物間で電子の授受がある反応のことである。触媒反応は、ガスなどの分解、再結合による生成をもたらすが、例えばNOの分解

NO ⇄ N₂ + O₂

が起こるとき、左向き矢印の反応は窒素が酸素と結びつくので窒素の酸化反応、右向きの反応はNOから酸素を奪うのでNOの還元反応と呼ばれる。ただし化学反応では必ずしも酸素が関与するわけでは無いので、一般に電子を奪われることを酸化、その逆を還元という。

注5)ガス環境セル:

通常の電子顕微鏡では、試料室は高真空に保たれているが、観察のための電子を通しながら試料室外に導入ガスが漏れないような特殊な仕組みをガス環境セルという。ガス環境セルには、電子を透過する薄い隔膜でガスを閉じ込める隔壁タイプと、試料室上下に開いた小さな孔を通して電子が通過し、そこから漏れ出てくるガスを強力な真空ポンプで引いてそれ以上試料室外部へ漏れないようにする差動排気タイプがある。名古屋大学のRS-HVSTEMは後者のタイプである。

注6)電子エネルギー損失分光:

電子が薄片試料を透過する際に原子との相互作用により失うエネルギーを測定することによって、物質の構成元素や電子構造を分析する手法。EELS(Electron Energy-Loss Spectroscopy)と呼ばれる。

雑誌名: Nano Today

論文タイトル:Operando analysis of dynamic structural changes on Rh nanoparticle surfaces during catalytic reduction of NO using an environmental high-voltage electron microscope-

quadrupole mass spectrometer

著者: 唐龍樹(名古屋大学大学院工学研究科)、田中展望(トヨタ自動車)、荒井重勇(名古屋大学未来材料・システム研究所)、樋口哲夫(日本電子)、武藤俊介(名古屋大学未来材料・システム研究所)

DOI: 10.1016/j.nantod.2025.102707

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748013225000799?via%3Dihub

[1] 田中信夫,臼倉治朗,楠美智子,斎藤弥八,佐々木勝寛,丹治敬義,武藤俊介,荒井重勇,“反応科学超高圧電子顕微鏡の開発”,顕微鏡 46,156-159, 2011

未来材料・システム研究所/大学院工学研究科 武藤 俊介 教授,主著者:唐 龍樹(大学院工学研究科博士後期課程学生)

https://www.nanoscopy.imass.nagoya-u.ac.jp/index.html