工学

2025.09.10

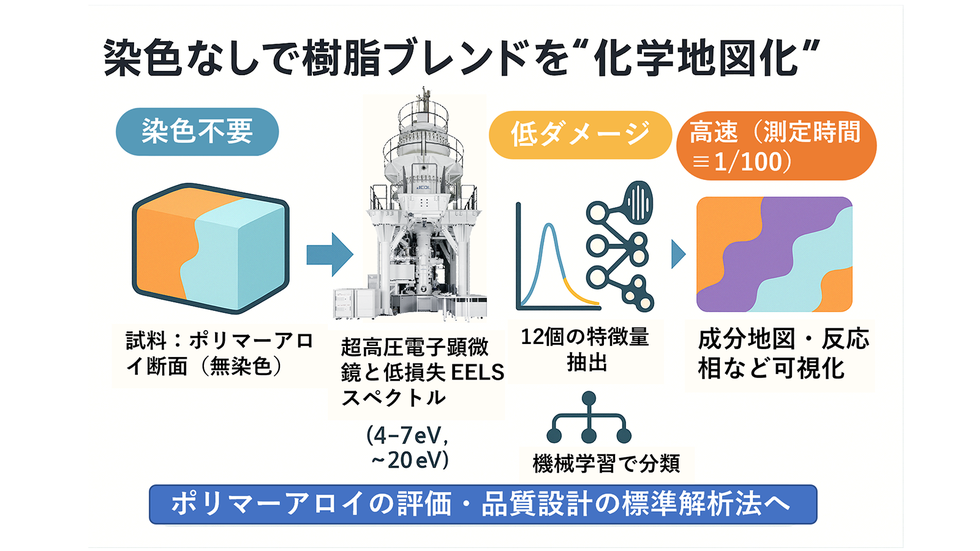

AI解析で"高分子の化学地図"を描く技術を開発 ~ポリマー成分・性能評価を短時間・低ダメージで実現~

・ポリマー混合物を構成する成分ポリマーを無染色

・ナノメートル分解能で可視化する技術を開発。

・機械学習による多次元データ空間での有効な記述子(物理パラメータ)抽出で解釈可能なスペクトル分類。

・成分間反応や熱ダメージの化学プロセスまでデータ空間で追跡・可視化。

・この分野の標準データ処理・可視化技術としての発展に期待。

名古屋大学未来材料・システム研究所 高度計測技術実践センターの武藤 俊介 教授らの研究グループは、旭化成 梅本 大樹 氏との共同研究で、ポリマーブレンドを構成するポリマーの混合組織を異なる化学種ごとに無染色かつナノメートル分解能で可視化する技術を開発しました。

ポリマー材料は軽量で成形が容易なだけでなく、さまざまな物理特性を持つポリマーを混ぜ合わせることで所望の特性を実現できる点で“未来の材料”として期待されています。一般にポリマーは炭素を主な骨格として、酸素、窒素、水素という軽元素から成る互いに似た構造単位から成り、異なるポリマーをナノメートル分解能で区別するために従来は、重金属染色や電子損傷を避ける特殊な電子顕微鏡観察技術が必要でした。本研究グループは、名古屋大学が誇る大型電子顕微鏡(反応科学超高圧電子顕微鏡)と電子エネルギー損失分光(EELS)を用い、化学結合の特徴を表す低エネルギー損失スペクトルを使って計測時間を従来の約100分の1に短縮、試料ダメージを抑えつつ成分ポリマーの混ざり具合や化学状態を素早く地図化する方法を示しました。

本研究の要は、「スペクトルピークの位置と強度=指紋」から各相を区別・分類するために最も重要な少数の指紋(記述子)を抜き出し、機械学習で整理することです。実用材料に適用すると、特徴量の分布から「混練での化学変化やブレンド処理による劣化傾向」が見えてきます。多次元の特徴量空間に全データをプロットすると、成分のまとまり方やばらつきが色分け表示され、界面反応層の可能性や各成分の変性の度合いを総合的に評価できます。

染色に頼らず、短時間・低ダメージで“ポリマーの化学地図”を描ける本手法は、製品設計の早期段階で混ざりや界面の健全性を確認したり、リサイクル材の品質ばらつきを見極めたりするのに役立つ標準分析法になると期待されます。

本研究成果は、2025年8月27日付国際科学雑誌『Polymer Testing』に掲載されました。

◆詳細(プレスリリース本文)はこちら

雑誌名: Polymer Testing

論文タイトル:Interpretation-Enhanced Chemical Mapping of Polymer Alloys Using Low-Loss Scanning Transmission Electron Microscopy-Electron Energy Loss Spectroscopy Cluster Analysis

著者:Hiroki Umemoto, Shigeo Arai, Shunsuke Muto

DOI : 10.1016/j.polymertesting.2025.108961

URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941825002752?via%3Dihub

未来材料・システム研究所 武藤 俊介 教授, 主著者名):梅本 大樹(旭化成)

https://www.nanoscopy.imass.nagoya-u.ac.jp/index.html