生物学

2022.12.27

植物の気孔の幹細胞をゲノムレベルで制御する仕組みを解明 ~2つの異なるDNA配列と転写因子による気孔系譜細胞の発生運命の確定~

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM※)の鳥居 啓子 主任研究者/客員教授(アメリカテキサス大学オースティン校 教授)と名古屋大学高等研究院のスンキ ハンYLC特任助教(研究当時)らの研究グループは、植物の気孔の発生過程におけるクロマチン注3)の動態を解析し、気孔の幹細胞が分化へ切り換わる仕組みの大枠を解明しました。

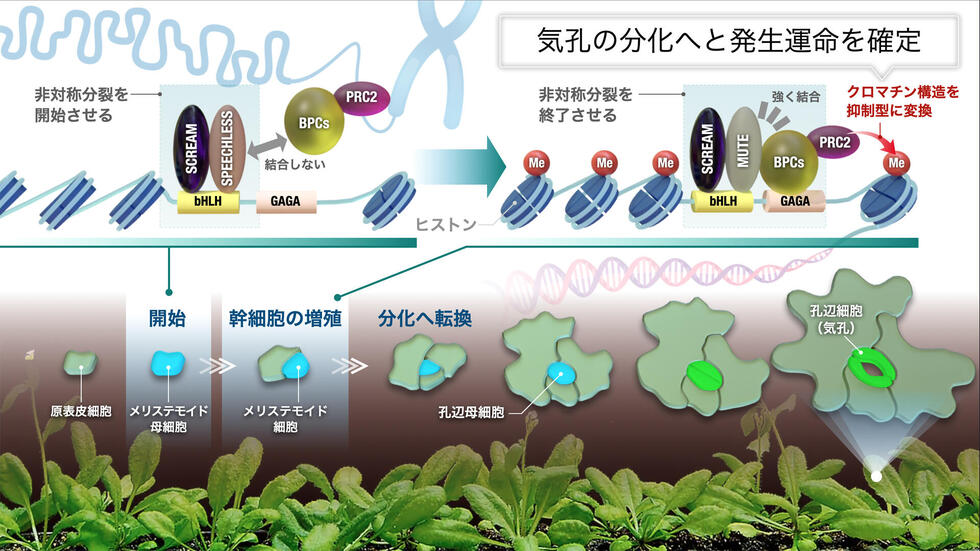

植物細胞の細胞分化は、私たちヒトなど動物細胞と同じく、指令転写因子とエピゲノム(ゲノムの状態)との協調によって遂行すると考えられています。研究グループは、気孔の発生過程におけるダイナミックなゲノム状態の変化(クロマチン・アクセシビリティー注4))を大規模に解析し、気孔の幹細胞状態と関連する2つの異なるDNA配列を同定しました。さらに、その2つの配列に、気孔の分化を指令する転写因子MUTEと、別の種類の転写因子のBPCが結合することを発見しました。BPCは、ヒストン修飾因子注5)を呼び込み、遺伝子発現を物理的に抑制することが知られています。実際に、MUTEとBPCが協調して、気孔の幹細胞遺伝子領域のゲノムの状態を物理的に変化させ、気孔の分化へと発生運命を確定させることが分かりました。

本研究成果は、2022年12月15日付イギリス学術誌「Nature Plants」のオンライン先行版に掲載されました。

・植物の気孔の幹細胞が、幹細胞状態から分化状態へ切り換わる仕組みを解明した。

・発生過程のゲノムの状態を調べ、気孔の幹細胞状態と関連する2つの異なるDNA配列を同定した。

・この2つの配列と転写因子のMUTE注1)とBPC注2)が協調して、気孔の幹細胞遺伝子領域のゲノムの状態を物理的に変化させ、気孔の分化へと発生運命を確定させることが分かった。

◆詳細(プレスリリース本文)はこちら

注1)MUTE:

気孔の分化を指令する転写因子のひとつで孔辺母細胞への分化を促す。

注2)BPC (BASIC PENTACYSTEINE)転写因子:

植物に特異的な転写因子であり、ゲノムDNA上のGAGAの反復配列に結合することが知られている。他グループによる先行研究から、BPC転写因子はPRC2と結合することが報告されている(注9を参照:Xiao et al. 2017 Nature Genetics 49: 1546-1552)。

注3)クロマチン:

真核生物のDNAは、ヒストンという8量体のタンパク質に巻き付いた構造をとっており、それらを基本単位とするゲノムDNAとタンパク質の高次複合体のこと。

注4)クロマチン・アクセシビリティー:

クロマチンの構造が凝集した状態では、DNAは読み取りにくく、遺伝子が転写されにくい。一方、クロマチン構造が緩んだ状態では、DNAを読み取ることができ、遺伝子が転写されやすい。このクロマチンの緩み具合、つまり転写のされやすさを表す指標。

注5)ヒストン修飾因子:

ヒストンの状態を化学的に変化させる酵素のこと。DNAはヒストンに巻きついているが、ヒストンが修飾を受けるとDNAの巻き付き状態が変化し、遺伝子発現が変化する。

雑誌名:Nature Plants

論文タイトル:Dynamic chromatin accessibility deploys heterotypic cis/trans acting factors driving stomatal cell fate commitment

著者:Eun-Deok Kim, Michael W. Dorrity, Bridget A. Fitzgerald, Hyemin Seo, Krishna Mohan Sepuru, Christine Queitsch, Nobutaka Mitsuda, Soon-Ki Han, Keiko U. Torii

(下線、名古屋大所属)

DOI:10.1038/s41477-022-01304-w

URL: https://www.nature.com/articles/s41477-022-01304-w

※【WPI-ITbM について】(http://www.itbm.nagoya-u.ac.jp)

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)は、2012 年に文部科学省の世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)の 1 つとして採択されました。ITbM では、精緻にデザインされた機能をもつ分子(化合物)を用いて、これまで明らかにされていなかった生命機能の解明を目指すと共に、化学者と生物学者が隣り合わせになって融合研究を行うミックス・ラボ、ミックス・オフィスで化学と生物学の融合領域研究を展開しています。「ミックス」をキーワードに、人々の思考、生活、行動を劇的に変えるトランスフォーマティブ分子の発見と開発を行い、社会が直面する環境問題、食料問題、医療技術の発展といったさまざまな課題に取り組んでいます。これまで 10 年間の取り組みが高く評価され、世界トップレベルの極めて高い研究水準と優れた研究環境にある研究拠点「WPI アカデミー」のメンバーに認定されました。

トランスフォーマティブ生命分子研究所 鳥居 啓子 主任研究者/客員教授

https://www.plant-stomata.org