2月2日③

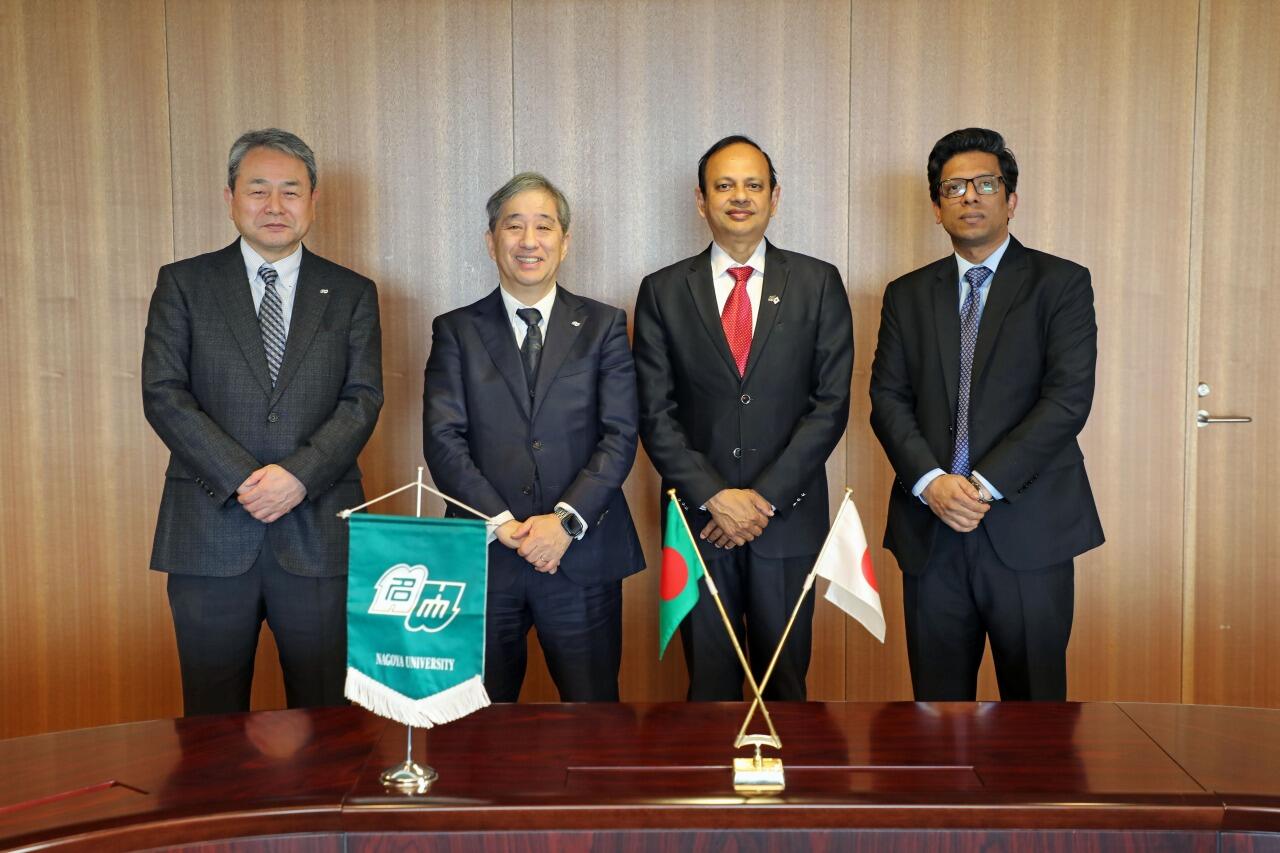

石田賞授賞式のあとはすぐに豊田講堂へ移動、バングラデシュのムハンマド・ダウド・アリ大使らの表敬訪問を受けました。

本学には、現在バングラデシュからの留学生が15名在籍しています。そのうち5名が学部学生です。

大使は、是非とも学部の留学生の人数を増やしたいとのご希望を述べられていました。バングラデシュで留学の説明会をやると1000人以上の学生が集まり、日本語学校もたくさんあるとのこと、日本で学びたい、働きたいという需要は相当あるようです。若年人口がとても多い国だそうですので、日本にとっても今後期待ができます。

大使には本学のG30をご紹介差し上げました。少しでもバングラデシュからの学生、増えると嬉しいですね。

ところで今回一番びっくりしたのは、名古屋市内にいる南アジア系の人口です。バングラデシュが833人、インド862人、パキスタン1,239人まではあまり変わらないのですが、なんとネパール人が15,046人もいます。これは中国人の26,038人に次ぐ二番目です。日本全体ではネパール人が23万人もいるとのこと、インド料理店の多くがネパール人経営というのも頷けます。ネパール人が経営するカレー屋は「インネパ」と呼ばれるのですね。知りませんでした。

大使の表敬訪問の後は、NIC館にとって返して、TMIのPO訪問のまとめに立ち会いました。POのお二人からは、プログラムに参加している学生との面談なども行っていただき、まとめでは、秋から予定されている最終審査に向けて有益なアドバイスをいただきました。これらアドバイスをもとに、河口コーディネーターのリーダーシップのもと、最終審査を迎えたいと思います。

それにしても行ったり来たりで、なんだか疲れた一日でした。

2月2日②

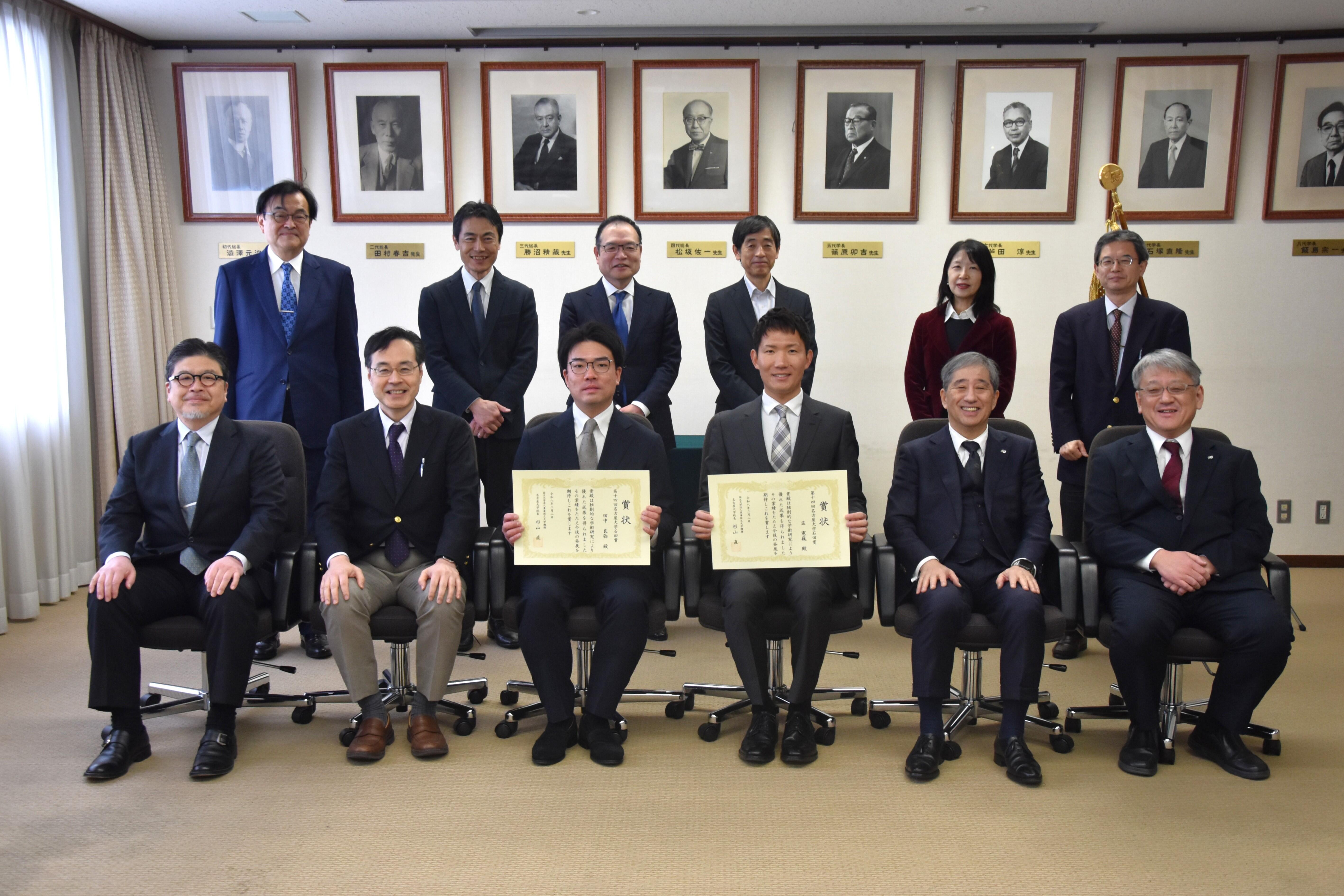

NIC館でのTMIのPO訪問を途中で抜けて、本部に帰ってきて名古屋大学石田賞の授賞式です。石田財団からのご寄附の意志に基づき、人文・社会科学及び自然科学の分野で、将来の発展が期待できる優れた研究能力を有する若手研究者を顕彰し、その研究意欲を高め、研究の発展を支援することを目的とし、平成24年度から顕彰制度として創設された本賞ですが、今回が14回目となります。

今回の受賞者は、情報学研究科の孟 憲巍准教授と理学研究科の田中良弥講師です。孟さんは、人の社会性を支える認知能力・モチベーションに注目、他者と共有する心、他者を記憶する心、関係性を認識する心という3つの観点から人の社会性の発達の起源について赤ちゃんを対象に包括的に研究されてこられた業績での受賞です。田中さんは、ショウジョウバエの仲間の求愛行動で羽音による歌と食料をプレゼントするという二つの異なった行動が、同じ神経回路で担われていることを分子遺伝学的手法で明らかにした業績での受賞になります。

今回は期せずしてどちらも脳・神経の関係の受賞になりました。お二人のこれからの益々の研究の発展に大いに期待しています。おめでとうございました!

2月2日①

本日はイベントがたくさんあって目が回りました。

午前中は定例の運営会議です。私の部屋に副総長らが15名ほど集まって対面で行っています。

午後には卓越大学院TMI「ライフスタイル革命のための超学際移動イノベーション人材養成学位プログラム」のプログラム・オフィサー(PO)による現地訪問がありました。今回はこれまで6年間ずっとお付き合いいただいた海洋研究開発機構理事長の大和裕幸先生が今年度末で退任され、新たに東北大学の中沢正隆先生にPOをお願いすることになったという事情から、お二人にお越しいただきました。大和先生、これまで本当にどうもありがとうございました。また中沢先生、これからどうかよろしくお願いします。なお、中沢先生は、本学の卓越大学院DIIのPOを務めていただいたのに引き続いて本学の卓越大学院を支援いただくことになりました。ありがとうございます。