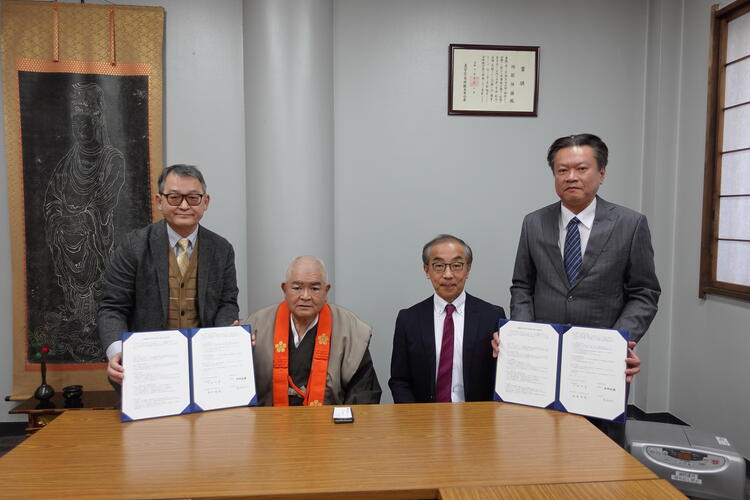

大学院人文学研究科と大須観音宝生院は、3月19日に、大須文庫の調査・研究および文化財保存事業に関する協定を締結しました。大須文庫の調査および悉皆(しっかい)目録の作成を通じ、その文化財としての価値を広く伝え、文化財保護事業への貢献を図り、それに伴う学術的な発展と教育的人材の育成に寄与することを目指します。

人文学研究科は、学部教育を行う文学部が創立75周年を迎えるなど、長きにわたり東海地域の人文学の学術・研究拠点となってきました。2014年に研究科内に設置された附属人類文化遺産テクスト学研究センターでは、国内外の文化遺産に関する先端的学術研究をおこなうとともに、文化遺産の保存・修復や活用についての実践研究と、それに基づいた国際貢献・地域貢献を進めてきています。

大須観音宝生院(真言宗智山派別格本山)は、鎌倉時代末期の1333年ごろに現在の岐阜県羽島市大須に創建され、1612年に徳川家康の命令によって名古屋城下の現在地(愛知県名古屋市中区大須)に移転しました。同院には、『古事記』をはじめ国宝4点、重要文化財37件があり、奈良・平安時代から室町時代を中心に仏書・典籍・古文書が約15,000点所蔵されています。大須観音は、中世における学僧たちの知的ネットワークの重要な地方拠点であり、日本屈指の経蔵として今日に至るまでその文化遺産を受け継いでいます。

人文学研究科と大須観音宝生院は2000年から、附属人類文化遺産テクスト学研究センターの阿部泰郎教授・近本謙介教授らを中心に、大須文庫の断簡整理と悉皆目録の作成へ向けた調査を進めてきました。今回の協定締結では、本事業を継続的に遂行していくことを確認するとともに、名古屋が誇る貴重な文化遺産である大須文庫資料群の普及活動および社会還元に積極的につとめていきます。

左から、大須観音宝生院 鳥居和之 大須文庫長、岡部快圓 貫主、

名古屋大学 周藤芳幸 人文学研究科長、梶原義実 人類文化遺産テクスト学研究センター長