No.63 岩田 直也 准教授

Researchers'

総合保健体育科学センター

No.60 田中 憲子 教授

私が一番辛かった時に大学院時代の指導教員からこの言葉をかけていただいて以来、私の行動指針となっているからです。冒頭から暗い話で恐縮ですが、日本学術振興会の特別研究員だった頃、第2子を妊娠7か月で死産し、心身共にどん底、かつ、復帰したとしても次の研究職を得る保証もない状態で、研究の道を諦めるかどうか悩んだ時期がありました。研究を続ける決意表明をした際、恩師からこの言葉をいただき、どんなに励みになったことか。。。以後、問題が生じて気持ちが落ち込んだ時には「どうすれば解決できるか」、物事が順調に進んでいる時には「もっといい方法があるかもしれない」と考えるようになりました(未だ修行中ですが)。

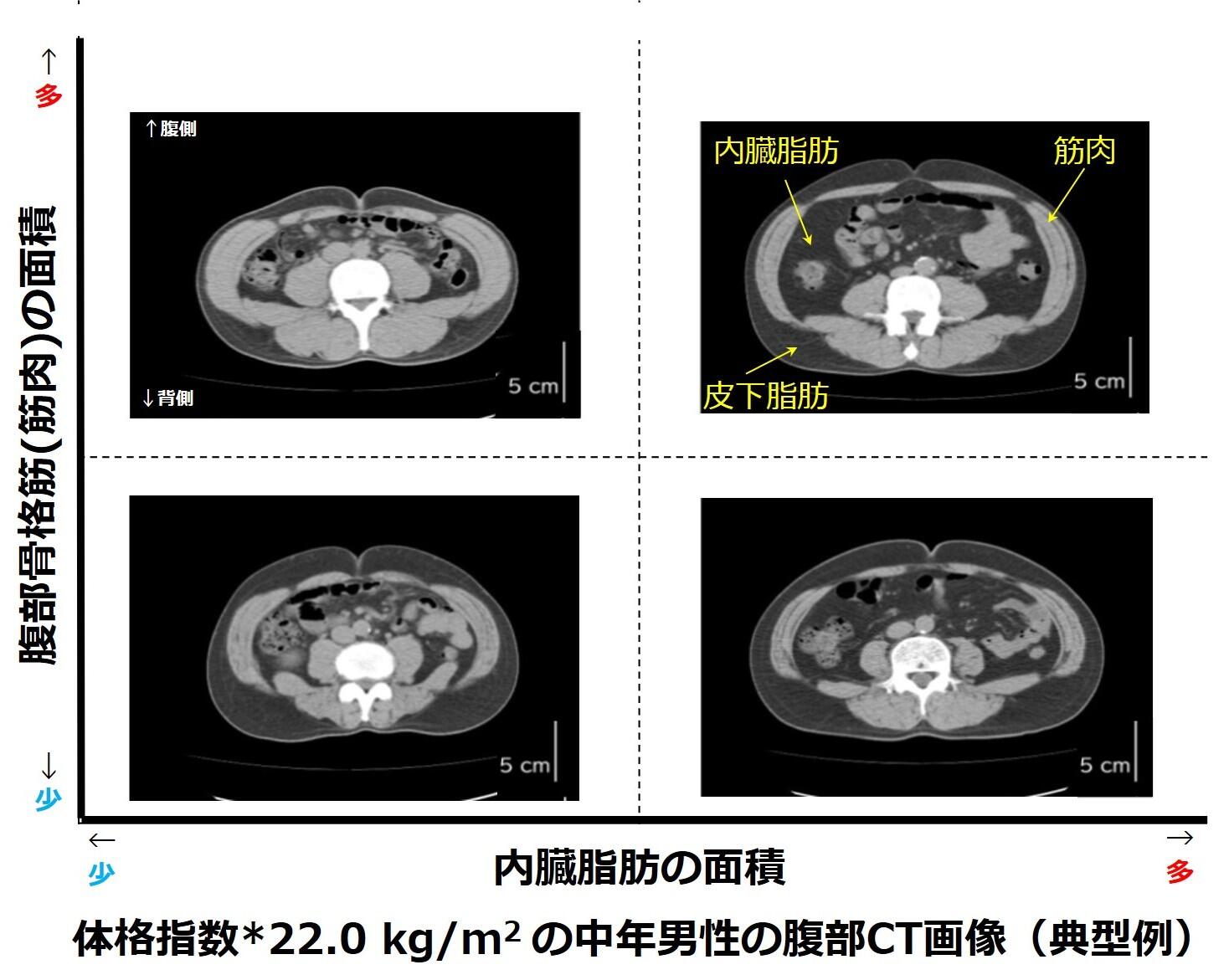

メタボリックシンドロームなどの代謝疾患や、加齢に伴う筋肉量や体力の低下(サルコペニア)の予防・早期発見・対処を目指した研究を行っています。予防手段として着目しているのは、生活習慣の改善、つまり、適切な身体組成(筋肉や脂肪の分布状況)の維持、身体活動・運動の実施ならびに適切な栄養摂取です。また、個々人の健康状態や疾患発症の兆候を予測・早期発見できる簡易指標の確立も目指しています。

身長と体重のバランスが同じでも、中身はこんなに違います。抱えている健康リスクも、象限ごとに違います。*体格指数:体重(kg)/身長(m)2

(Tanaka et al.Experimental Gerontology 2022を改変)

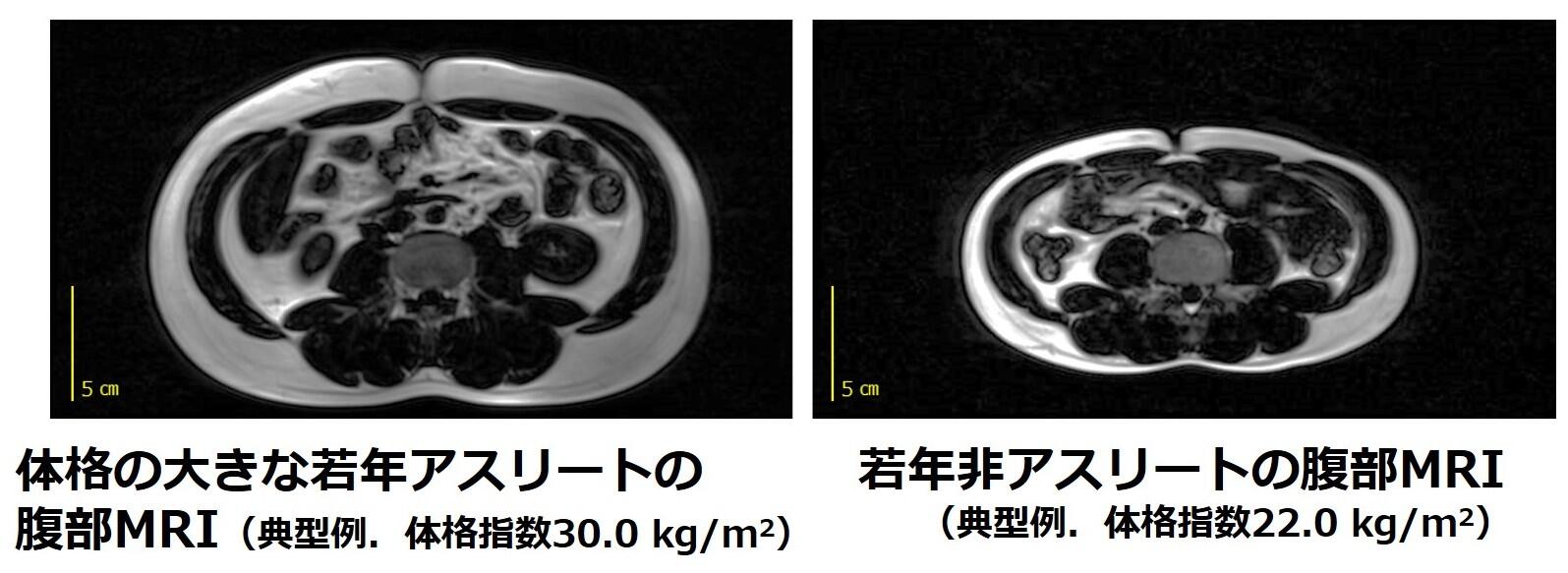

アメリカンフットボールやラグビーなどを専門とする体格の大きなアスリートは、若年かつ運動習慣を有しているにもかかわらず、内臓脂肪や筋内脂肪の蓄積度が高く、代謝疾患リスクが高い状態にあります。

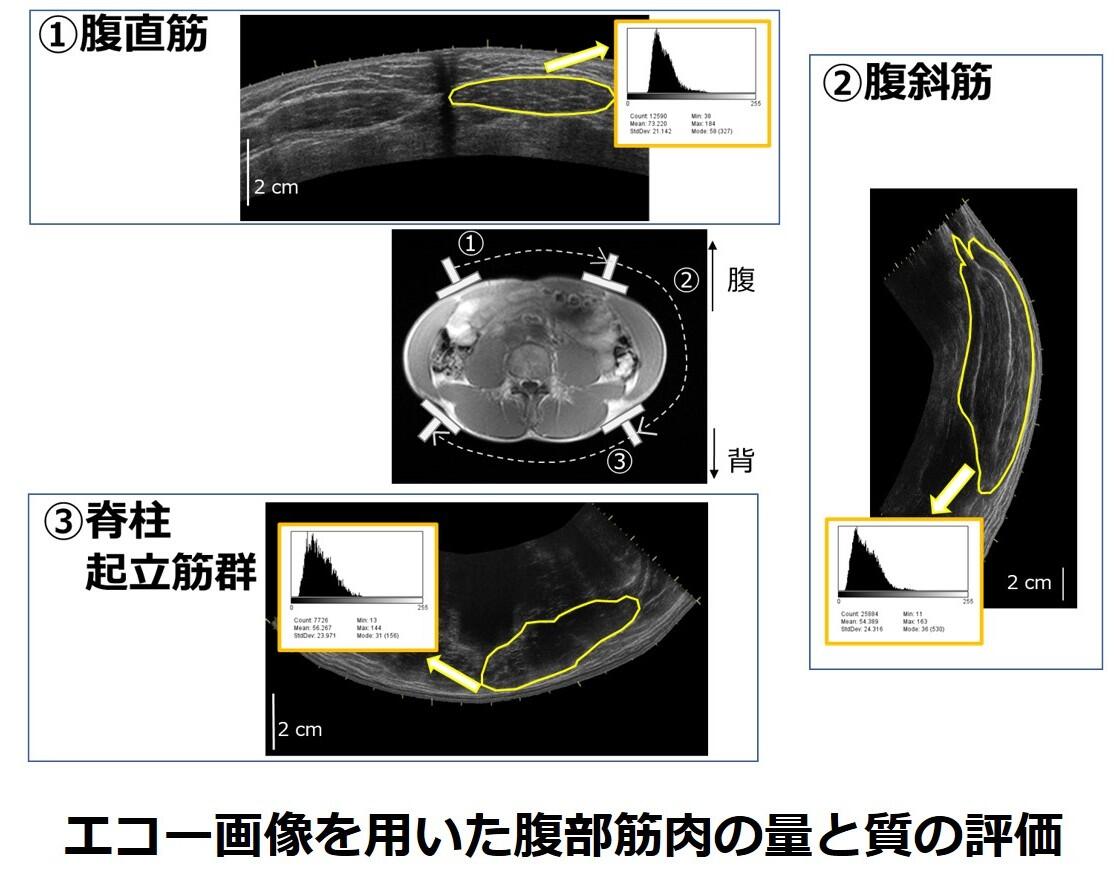

CTやMRIの撮影には高額な装置が必要となりますし、実験室外ではデータを収集できません。そこで、比較的安価で実験室外に持ち出すことができる超音波画像診断装置を用いた評価も行っています。筋肉の中に脂肪が蓄積している方の画像は白くなりますので、エコー画像の輝度から、その方の健康リスクを予測できる可能性があります。

(Tanaka et al. European Journal of Applied Physiology 2017を改変)

最初のきっかけは、大好きなスポーツが学問になることを知ったことだと思います。高校2年時、女子サッカー同好会(女子サッカー部の前身)の立ち上げに関わったことがきっかけで、早稲田大学でスポーツ科学を学べることを知り、受験を決意しました。その頃から、スポーツに係る仕事がしたいと考えていたと思います。大学在学中は一般企業への就職活動も行いましたが、運動生理学のゼミが一番楽しかったため、企業の内定を辞退。東大の大学院に進学し、現在に至ります。

疑問に思っていたことを明らかにできた瞬間でしょうか。。。特に、予想外の結果となった時、この結果の裏には何が潜んでいるのだろうと思いを巡らせながら無心で分析を重ね、筋道だった見解が得られた時の達成感が好きです。また、私達の論文の内容が、会ったことのない国外研究者の論文で引用されたり、研究参加者様の健康づくりに役立てられたりするのも、嬉しいです。

超音波画像診断装置を使用している様子。寝ている状態で測定することが多いです。

幸いなことに今のところ代謝疾患とは無縁なのですが、「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」「日本人の食事摂取基準2025」などを参考に、週に2~3回は運動をして、沢山の野菜とたんぱく質を摂取するよう心掛けています。ポスドク時代に「健康づくりのための身体活動基準2013」の策定に関わり、こういったガイドラインの数値は、数千本の論文の結果を整理して設定されていることを知りました。これに従わないのは勿体ないかな、と思いまして。。。

わりと早い段階で研究の道に進むことを決めたものの、もともと私は、教員志望ではありませんでした。大学院生の頃はアスリートの科学サポートの仕事に憧れていたので、大学での研究の傍ら、国際大会に派遣されるアスリートの身体や体力を測定する仕事を手伝っていました。しかし次第に、トップアスリートという限られた対象ではなく、沢山の方々の健康増進に貢献したいと考えるようになりました。博士号取得後、いわゆるポスドク問題と出産・育児というライフイベントを同時期に乗り越えなくてはいけなくなり、私立大学、厚生労働省管轄の研究所、一般企業の研究所で務めることとなりました。出産のために職を失った時期もあり、辛いことも沢山ありましたが、スポーツに係ることができる仕事を一通り体験できたという点では非常に有意義でした。今は、大学教員が私の天職だと感じています。

ワンオペ家事・育児がデフォルトのシングルマザーのため、休日に十分なリフレッシュ時間を取れないこともあります。そこで、週末にこだわらず、平日からリフレッシュの時間を設けるようにしています。例えば平日の昼休みに、学内運動施設の一般開放を利用して、有志でサッカーやバドミントンをしています。その時の気分に応じて、ビジネス書や小説、マンガを読んだり、音楽を聴いたりもします。また、つい先日は、大学時代の友人と、同窓会@ナゴヤウィメンズマラソンに挑戦しました。平日・休日を問わずランニングを続けたおかげで、初フルマラソンを無事に完走。最高の思い出を作ることができました。

企業研究所で働いている時、先輩研究員が、ことあるごとに「楽しく研究しよう!」と仰っていたのを覚えており、私も見習いたいと思っています。そもそも私にとって、研究は、趣味の一環のようなもの。しかし諸々のタスクが増えて余裕がなくなると研究できる幸せを感じづらくなってしまうので、タイムマネジメントを徹底し、一人でも多くの方々の健康増進に貢献する研究ができるよう、精進します!

氏名(ふりがな) 田中 憲子(たなか のりこ)

所属 名古屋大学総合保健体育科学センター

職名 教授

略歴・趣味

1978年、東京生まれ。2006年 東京大学大学院総合文化研究科生命環境科学系広域科学専攻の博士課程を修了、博士(学術)。その後、国士舘大学大学院スポーツ・システム研究科 助手、 日本学術振興会 特別研究員(RPD)、花王株式会社パーソナルヘルスケア研究所 研究員を経て、2015年に名古屋大学総合保健体育科学センターに講師として着任。2017年から准教授、2025年から現職。

趣味:スポーツ全般、甘いものを食べること