2016.09.01

- 大学生活全般

河合くんから見た授業-工学部の講義 2&3年生編

1年生編はこちら!

※この記事は「化学・生物工学科 分子化学工学コース 3年生(2016年度)」に属する学生が書いています。工学部の講義は学科やコースによってかなり異なるため、あくまでも一例として読んでいただけると幸いです。

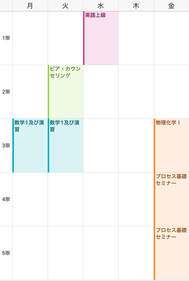

2年前期

見てくださいこの時間割!1年次とは打って変わってスッカスカ!

工学部の多くの学科は2年次が一番コマ数が少なくなっています。木曜日に至っては平日なのに講義が1つもありません!学科にもよりますが、3年次以降は講義や実験、研究でかなり忙しくなってしまうため、2年次が勉強以外に時間とたっぷり使える最初で最後のチャンスと言っても良いでしょう。部活やサークルに打ち込むもよし、バイトでたくさん稼ぐのもよし、特に何もせずにのんびり過ごすのもよし、時間が余るほどあるという貴重な期間を思い思いに楽しむと良いでしょう。

講義の内容は1年次と同じく専門基礎科目や英語、教養科目などが中心です。2年次には多くの学科でセミナーが開かれるのでこちらも後で紹介しますね!

英語

工学部だからと言って英語から開放されるわけではありません。それどころか、英語で書かれた教科書を使ったり、(専門の教科書にはそもそも和訳本が無いものもあります。)、研究において英語の論文を読んだり英語で研究の内容を発表しなければならなくなることもあるので、英語力はかなり重要になってきます。そのため、工学部でも英語の講義は2年次まで続きます。講義自体は高校の授業とさほど変わらないものから、英語でプレゼンをする講義まで様々です。名大の英語の講義の特徴として、パソコンやスマホを使って学習する自習用の英語教材があることです。内容もそれなりに難しいですが、量がかなりあるので必然的に英語に触れる機会が多くなるため、まじめにやれば大学入学後も英語力を伸ばす事ができます。

また、TOEICなどで良いスコアを取れれば講義を受けなくても英語の単位が取得できる制度もあるため、英語が得意な人は挑戦してみると良いでしょう。

プロセス基礎セミナー

学科によっては2年次でセミナーが開講されることもあります。内容は1年次で履修した基礎セミナーのテーマが自分の専門に近づいた内容のようなものや、僕が履修した4人1組のグループを組み、与えられた予算と期間内で一定量の砂を計量して運搬する装置を作るといった実践的なものまで様々です。ここでグループのメンバーと仲良くなっておくとこの先もずっと互いに助け合うことができます。

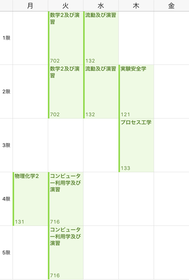

2年後期

時間割は相変わらずスカスカです。ですが、1年次で単位を取りこぼしているとここに再履修の講義は入ってきて講義のコマ数が増えてしまうので、1年次で頑張って単位を取得しておくことの大切さが分かるでしょう。講義の内容は、英語の教養などの科目が無くなり、専門科目も基礎から一歩ステップアップしたものが増えてくるなど、いよいよ工学部らしさが増してきます。

専門科目

2年後期にもなると専門科目が基礎的なものから専門的なものへと変わっていきます。講義の担当もその分野を専門に研究していらっしゃる教員であることが多く、教養科目や基礎科目の講義よりもさらに熱意がこもっていたりします。また、講義の内容が専門的になるにつれてその分野の教科書の数が少なくなるため、読んでも何を言っているのかさっぱりわからない教科書を使わざるを得ない講義もあり(中にはその分野の教科書が無く、教員も手作りの教材を使う講義もあります)、これまで以上に講義をまじめに受講し、分からないところは早めに友達や教員に質問しておくことも重要となってきます。

3年前期

3年生になるとこれまでの平和な日々が一転します。多くの学科で実験が本格的に始まり、レポートに追われる日々が始まります。さらに、専門科目の講義数も増えるため再び時間割のコマ数が多くなります。

3年生で大変なのは実験レポートと講義の両立です。実験科目は一つの実験が終わる毎にレポートが出ますが、このレポートがかなり大変で詳しくは後述しますがかなりの時間を取られます。さらに、中間試験期間でも実験は中断しない上に名大祭と中間試験期間が被っているため、サークル等で名大祭に参加する人は6月は死にそうになります(笑)

ですが講義の内容は完全に専門科目となるため勉強するのは楽しいですし、常に色んなものに追われているため自然とできることが増えていったり、作業をこなす効率が上がったりするなど、悪いことばかりではありません。(僕はレポートに追われるうちにタッチタイピングを習得しました。)忙しいとは言えども効率的にやるべきことをこなせば読書やアルバイトなどに使う時間も少しは確保できるので、忙しいながらもメリハリのついた生活が楽しめると思います。

学生実験

3年次になると多くの学科で学生実験が本格化します。学生実験とは4年次に研究室に配属されて本格的に研究を始める前に、基礎的な実験を通じて実験器具の使い方やレポートの書き方を学ぶ科目で、この科目の単位が無いと研究室に配属させてもらえない学科がほとんどです。大学の実験で大変なのは実験が終わる毎にレポートを作成しなければならないことです。レポートには実験手順や結果、考察、実験の手引きに付いている演習問題の答案などを書きますが、基礎実験とはいえ実験内容や結果を考察するには今までに習った知識を総動員する必要があり、時には考察をするには講義で習っていない内容について教科書を借りてきて考察しなければならないなど、かなり大変です。また、データをエクセルで処理したり細かいルールに従ってグラフを描いたりと苦労するポイントを挙げるときりがありません。僕も実験がある日は実験が終わるとそのまま図書館に直行してレポートを書いていました。(そのまま閉館時間まで籠って書いていても大体終わりませんでした...)

実験自体は(特に化学系の実験は)変化が目に見えて分かるものも多くあり、今までに学習したものが目の前で起こることは興味深いものだと思いますが、細かい作業が多いため手先が不器用だと少し苦労します。また失敗したり長い時間待つ必要がある事もあるため、根気も必要です。

3年後期以降の様子は僕にもまだ分かりませんが、3年後期も3年前期と同じような感じです!4年次になると研究室に配属されて卒業研究を開始したり、大学院入試に向けて勉強したりするので様子はまた大きく変わります。

以上がざっくりとした工学部の講義の様子です。工学部の学生生活はそれなりに大変なものですが、その分毎日がとても充実したものとなっています。将来モノづくりに携わりたい人は是非工学部に来てくださいね!

Profile

所属:工学部化学・生物工学科分子化学工学コース3年生

出身地:愛知県