2019.10.17

- イベント

サイエンストーク『原始生命の生存戦略』。小惑星衝突を生き抜いた微生物の生存戦略とは!?

(https://xlab.leica-microsystems.com/blog/industrial/nagoya-u_sugitani-kenichiro/より引用)

サイエンスとモノづくりの祭典、あいちサイエンスフェスティバル2019。

その一環として、市民と専門家との対話イベントである「サイエンストーク」が名古屋市内の5か所で開催されています。

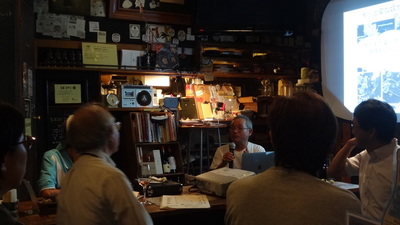

今回は、2019年10月17日に文化系飲食店「ボクモ」にて開催されたサイエンストーク『原始生命の生存戦略ー小惑星衝突イベントを生き抜く!』に参加してきました!

文化系飲食店「ボクモ」は、名古屋市営地下鉄名城線「矢場町駅」から徒歩3分の場所にある飲食店です。さまざまな文化系イベントの主催もしています。

階段を降りてすぐの外観。様々なオブジェが独特な雰囲気を醸し出す。

階段を降りてすぐの外観。様々なオブジェが独特な雰囲気を醸し出す。

ボクモでは1オーダー制で、専門家の講演を聞きながら食事やワイン・ビールなどを楽しむことができます。

宇宙生物学の教授による講演

今回の講演者は、名古屋大学大学院環境学研究科の杉谷健一郎教授です!

研究分野は宇宙生物学(Astrobiology)で、地球及び地球外での生命の起源・進化・分布を研究する分野であるとのことです。

ちなみに、「大学院環境学研究科」は学部では理学部の地球惑星科学科に対応します。

名古屋大学の理学部は入学時には学科が決まっておらず、学部2年生に上がる際に学科分属がされます。僕も理学部物理学科3年生ですので、1年生の時に物理学科を選択して分属されました。

太古代――38~25億年前の地球

講演では、まずは25億年以上前の時代である太古代における、地球の環境や生息していた微生物が紹介されました。

太古代は、(植物がいなかったため)酸素やオゾン層がなく、激しい火山活動に加えて小惑星の衝突も頻繁に起こるという、生命にとっては非常に厳しい環境にあったと考えられています。

そのため、生息していた生物は単純な構造の「原核生物」であったと考えられ、「微化石」と呼ばれる太古代の生物の化石も、小さく単純な形状のものしか見つかっていませんでした。

太古代の地層から発見された新たな微化石群

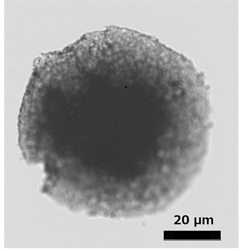

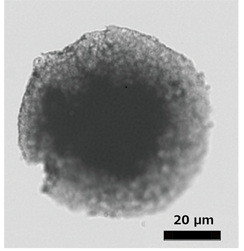

しかし、杉谷教授は2001年に、大型で複雑な構造を持つ太古代の「微化石」をオーストラリアで見つけたといいます。

杉谷健一郎(2011) 「西オーストラリア・ピルバラ地塊における前~中期太古代微化石記録とその生物進化史における意義」、『地球化学』、45巻p.274 Fig.3 (http://www.geochem.jp/journal_j/contents/pdf/45-4-265.pdf)より引用

このページの一番上にも載せたレンズ状微化石もその1種です。

レンズ状微生物の微化石の写真

レンズ状微生物の微化石の写真

(https://xlab.leica-microsystems.com/blog/industrial/nagoya-u_sugitani-kenichiro/より引用)

このレンズ状微生物の特徴として、①有機物の膜に覆われていたこと、②フランジと呼ばれる帽子のつばのような構造を持つこと、が挙げられます。

また、このレンズ状微生物の微化石が発見された地層では、小惑星衝突の証拠も見つかっています。そして、レンズ状微生物の微化石が、小惑星衝突が起きた時代の前後で見つかっていることから、レンズ状微生物が小惑星衝突を生き延びたことが示唆されています。

ここから考察をすると、レンズ状微生物は、頑丈な有機物の膜(細胞壁)によって小惑星の衝突や強力な紫外線から身を守っていたと考えられます。

さらに、フランジは水中に浮かぶことや表面積を増やすことに効果的であると考えられます。このため、レンズ状微生物は浅い海を漂いながら、太陽光を受けて光合成をしていた「光合成生物」であった可能性が高いとのことです。

レンズ状微生物の正体は?

大型で複雑な構造を持つレンズ状微生物は、現在生きている「原核生物」のカテゴリーには属しません。むしろ、私たちと同じ「真核生物」のカテゴリーに属しています。

しかし、太古代に真核生物が存在したとすると、現在の定説と真っ向からぶつかることになります。

そこで現在、レンズ状微生物の微化石を何万個も集めることで、レンズ状微生物に特有の分子を分析することを考えているとのことです。

もしかすると、レンズ状微生物は原核生物でも真核生物でもない、進化の過程で生まれて既に絶滅してしまった種の可能性もあるらしく、今後の展開に注目が集まります。

Profile

所属:理学部3年生

出身地:静岡県

出身校:静岡県立浜松南高校