No.63 岩田 直也 准教授

Researchers'

大学院工学研究科

No.2 宮田 喜久子 助教

私の憧れのエンジニアNASA アポロ13 号ミッションの主席管制官ジーン・クランツの言葉です。このミッションでは、事故により月面着陸は中止となってしまいましたが、人的被害の回避には成功し、映画も制作されました。この言葉はジーン・クランツが事故直後に発したもので、私が工学を志したきっかけとなりました。この言葉通り、極めて厳しい条件下で、チームワークと技術を駆使して人的被害を回避する目的を達成する姿に鳥肌が立ちました。

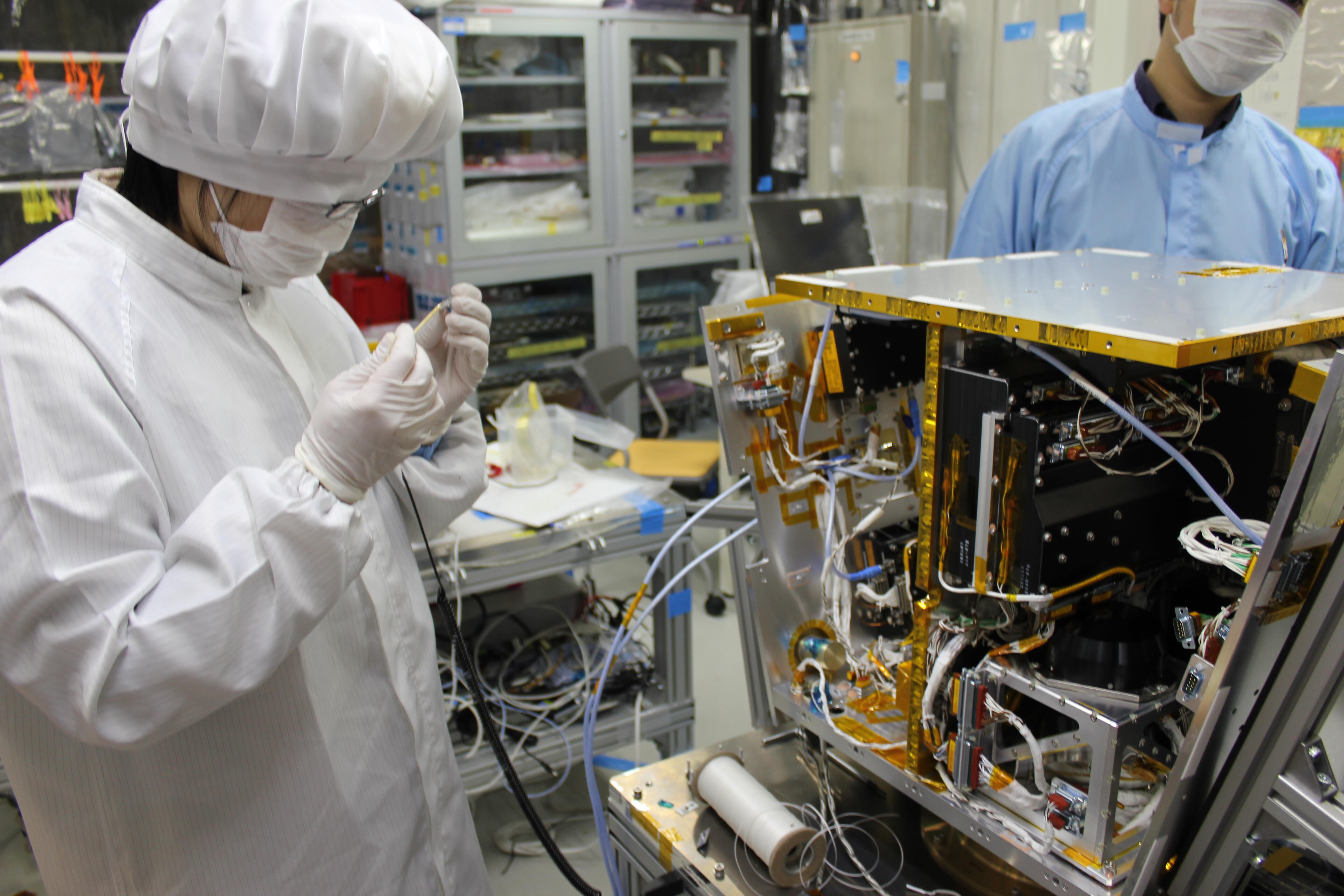

衛星放送やGPS 衛星、気象衛星など宇宙を飛行する人工衛星によって、現在の我々の生活は格段に豊かになっています。その中でも私は、超小型人工衛星という、質量が数十キロから数キロ程度の人工衛星を制御するシステムに関わる研究を行っています。超小型なので、大きさや質量などをはじめとする多くの制限や、設計時に考慮すべき条件が大型衛星とは異なり、従来の常識とは異なる要求に基づいたシステムの構築・制御などが必要になってきています。さらに、商業利用への展開などを意識し、開発期間の短縮や費用対効果の向上につながるような技術についても検討しています。また、最近は小型高出力アクチュエータシステムなどの研究にも携わっています。

開発にかかる費用を抑え期間を短くすることによって、今まで宇宙利用に興味を持たなかった多くの人々が本気で利用を考える土壌を作り、新たな産業を生み出すきっかけになることを期待しています。また、宇宙での機能・性能確認の機会を得にくかった分野の実験も可能にできるのではないかという検討も始めています。既存の仕組みだけではカバーしきれなった需要を拾い上げることによって、人々の生活を豊かにしていく手助けをしたいと思っています。

現在のテーマを始めるきっかけとなったのは、配属研究室を決める直前の研究室見学会です。如何に自分の研究テーマが面白いかを熱弁していた先輩がいて、その熱さに若干引きつつも興味を持ちました。その際の「自分で作ったものを宇宙で実験しよう!」という勧誘文句も魅力的でした。実際は、先輩も私も在学中に自分で作ったものを宇宙で実験することはできませんでしたが(笑) 幸い、その先輩とは大学卒業後の仕事でご一緒でき、一緒に作った機器を使って宇宙で実験することができました。

衛星を組み立てている様子

悩んでいた課題に対して解決策を思いつく瞬間に面白い、やっていてよかったなと思います。色々と悩んで考えている間は苦しいですが。

面白いとは少し違いますが、共同研究者から「一緒に仕事をできて良かった」と言ってもらえると、この仕事をしていてよかったなと思います。

落ち込むだけ落ち込んだ後、時間があるときは、一旦、全く関係ないことをやってみます。趣味に走ったり友人と遊びに行ったりします。何気ない雑談などから初心に戻れたり、たまにアイデアが生まれたりすることもあるからです。

普段、学生と実験などを行うときは結構偉そうなことを言っているのですが、自分が関わった衛星が初めて宇宙に行った後の、初回の宇宙実験の際は冷静に対処できずに色々と失敗しました。私ともう一人の関わった機器の動作確認が最初だったのですが、二人して興奮して実験手順を止めてしまい、リーダーに怒られ、全実験手順終了後には感極まって号泣してしまいました。リーダーも終了後は雄叫びを挙げていましたが……。しかも、その様子が最寄りのショッピングセンターのパブリックビューイング会場で全て音声で流れていたそうで……いい思い出と言えばいい思い出ですが、今でも恥ずかしい思い出です。

私は「日本の宇宙開発に何か貢献したい」という思いと「工学は実学であるので、使える技術を研究したい」という2 つの大きな希望を持っています。今後も実際の現場で必要とされる技術につながっていく研究を進めていきたいと思っています。

氏名(ふりがな) 宮田 喜久子(みやた きくこ)

所属 大学院工学研究科

職名 助教

略歴・趣味

2011年九州大学大学院工学府航空宇宙工学専攻博士課程修了。博士(工学)。次世代宇宙システム技術研究組合研究員、名古屋大学大学院工学研究科研究員、同特任助教を経て2016 年同助教。現在に至る。趣味は音楽鑑賞、旅行、食べ歩き。