No.63 岩田 直也 准教授

Researchers'

No.8 渡辺 芳人 理事・副総長

これまでの研究者としての人生を顧みると、自分自身の研究がうまく進まないときに、研究が進んでいる(ように見える)他の研究者のテーマがうらやましく見える時が何度もありました。しかし、今、振り返ってみれば、「自分が確信している研究テーマを進めて良かった」という満足感があります。また、時々の状況に一喜一憂せず、前に突き進むことが大事だと実感しています。研究者は、料理人と同じで、「包丁一本さらしに巻いて……」と、どこででも研究を進める気概が必要です。

研究対象は、体の中で化学反応を触媒している酵素(蛋白質)です。皆さんもご存じの「血液中に存在するヘモグロビン」に似た鉄を含んだ蛋白質です。一見、生物学と思われるかもしれませんが、中身は化学そのものです。ヘモグロビンは、呼吸で吸い込んだ酸素を体中に運ぶ仕事をしていますが、アミノ酸の一部を他のアミノ酸で置き換えるなどのひと手間で、我々が望む化学反応を触媒する酵素に作り変える研究です。

理学部化学科の学生だったので、卒論が研究者としての第一歩です。今の研究分野で勝負できるようになったきっかけは、5年間の米国留学でしょう。そこでは、金属酵素を単純化した化学モデル(金属錯体)を使って、酵素の反応機構を研究していました。具体的に言うと、酵素反応で想定されている不安定な中間体を、モデル錯体で直接観測するという研究をしていました。帰国後、実際の蛋白室を使った研究に順次シフトし、現在に至っています。

あの手この手と工夫しても、研究は狙ったとおりに進まないことが多いというのが現実です。一生懸命考えているときには、良い知恵が出なかったのに、別なことをしているときに、「一瞬だけ、アイデアが頭に浮かぶ」時があります。そして実験をやってみると、(もちろん、失敗が多いのですが)うまくいくことがあるんです。これだから、研究は面白い!

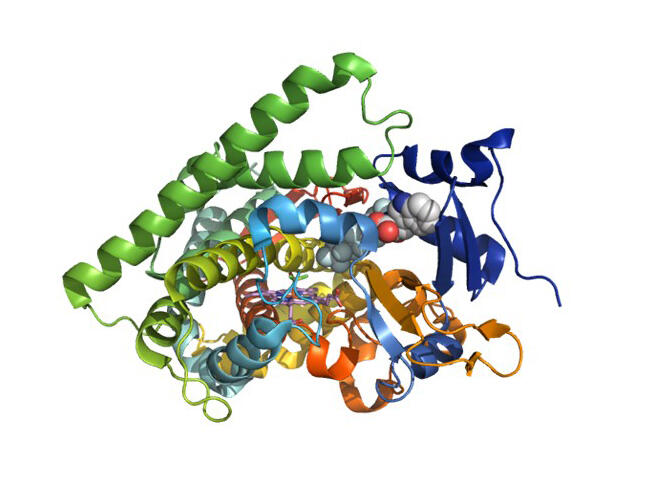

ベンゼンを選択的にフェノールへと変換する酵素・デコイ分子複合体の結晶構造

(デコイ分子:酵素の基質選択性を変えるために我々が設計した分子)

やはりG30プログラムですね。全てを自分たちの頭で考え、工夫して始めたプログラムです。計画を練り上げるのも大変でしたが、プログラムの開始当初は、一体何人の学生が応募してくるのか不安で一杯でした。足かけ10年に亘る全学の皆さんの協力があったお陰で、現在では500名を超す応募者があり、卒業生もそれぞれの道に進み始めています。

普段、NHK FMを流し続けているので、特定の曲を聴いているということはありません。強いて言えば、綾戸智恵のCDは比較的良く聞いています。

・・・・・・・・・。

名古屋大学には、17年ほどお世話になりました。これほど長く同じ組織に在籍・在職したことがなかったので、自分自身、驚いています。構成員の皆さんの中には、30年以上名古屋大学で過ごされている方も多いと思います。同じところに長くいると、居心地が良くなってしまい、様々な事柄に対してついつい保守的になってしまうものです。世の中の有り様がめまぐるしく変化している現在、常にこれまでとは違う「何か」に挑戦し続けて欲しいと思います。

氏名(ふりがな) 渡辺 芳人(わたなべ よしひと)

職名 理事・副総長(国際・広報担当)

略歴・趣味

東北大学理学部卒、筑波大学化学研究科博士(1982年3月)。ミシガン大学博士研究員、プリンストン大学主任研究員、慶応義塾大学医学部助手、京都大学工学部助教授、分子科学研究所教授等を経て2002年より名古屋大学教授。趣味は、ソフトボール、スキー、ギター、文庫本の乱読。