No.63 岩田 直也 准教授

Researchers'

博物館

No.18 吉田 英一 教授

私は、地球科学が専門で、自然に学ぶことをモットーとしています。そのためには、常に自然現象を謙虚に「見て」「考え」「行動」することが大事だと思っています。この聞きなれた最初の言葉のあとには続きがあります。実際に見て、考え、既成概念にとらわれずに行動することの大切さを常に認識させてくれる、私の座右の銘でもあります。

一言では応用地質学と言っていますが、地球科学的現象を理解し、工学や環境問題などに応用する研究です。現在進めている、地球だけでなく火星にも存在する「球状コンクリーション」の研究も、ユニークな自然現象の1つです。どうして丸く、硬くなるのか。なぜ、内部には非常に状態の良い化石が保存されているのかなど、現象理解と併せて、その自然の保存(シーリング)の「巧み」を応用する研究を行っています。

物心ついたときから、川や海、山といった自然の中で遊び回っていました。今思うと、そこで見たり、感じたりした不思議を知りたい、と思ったのがきっかけかな、と。ですが、知れば知るほど不思議ばかりで、その不思議が減るどころか増えるばかりです。

自然科学は、仮説をたてて分析や解析を行っていく方法をとっていきますが、仮説どおりに行くことはまずありません。面白いのは、試行錯誤する中で、思いもよらない現象を発見できた時です。球状コンクリーションで言えば、従来は、岩石と同様に、形成に数十万年以上の時間が必要だと考えられていたのですが、数ヶ月〜数年ほどで成長することを見出した時の興奮は忘れられません。

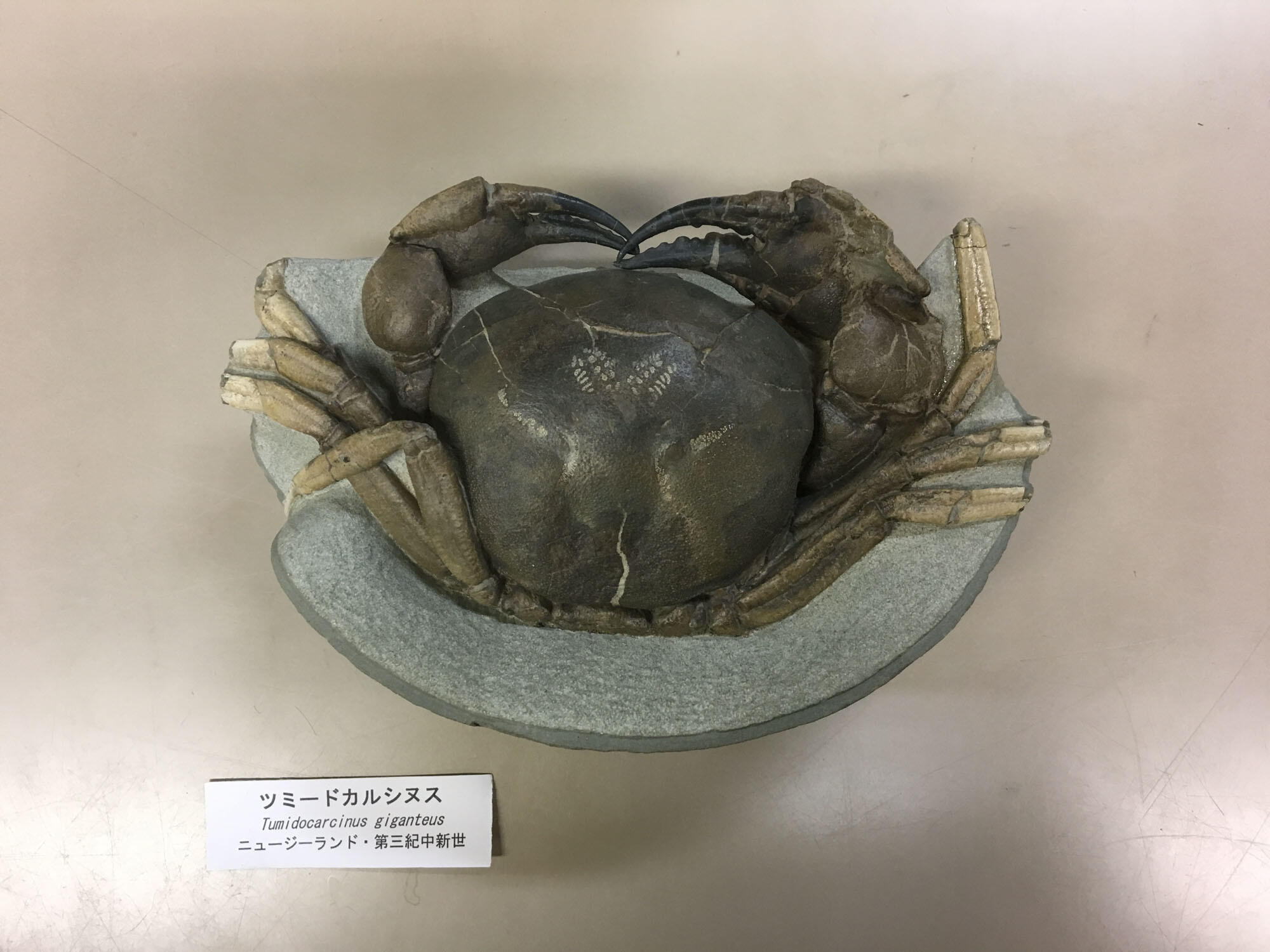

コンクリーション中に保存されていた約4000万年前のカニ化石、大きさ約20センチ

(瑞浪化石博物館所蔵)

巨大コンクリーション

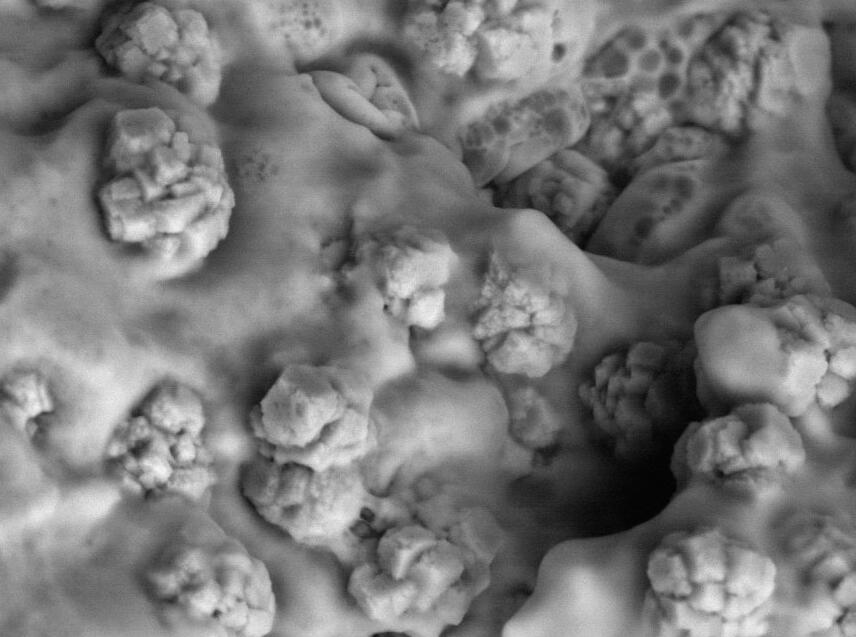

人工的に作ったコンクリーション化鉱物結晶(写真横幅100ミクロン)

博物館は、創設21年目となります。最初は、年間数百人にも至らなかった来館者が、現在では3万人を超えます。毎年、特別展や企画展のほか、講演会やコンサートなども実施しています。このような活動の広がりは大学や、地域ボランティアの方々などの支援のおかげです。今後も、展示内容をリニューアルしつつ、皆さんに楽しんでもらえる博物館にしていきたいと思っています。もちろん、コンクリーションなどの最新の研究資料も展示していますので、ぜひ見に来ていただければと思います。

家内に勧められて弓道を始めました。週末などの時間のある時しかできませんが、弓道は「正射必中」と言われ、雑念にとらわれたり、集中力に欠けているとまずは的中しません。その精神集中は、気分転換にもよく、くじけそうになった気持ちのリセットに非常に役立っています。弓道は自然科学に通じることが多く、生涯続けていきたいと思っています。

コンクリーションの研究を始めた頃の周りの反応は、「既に分かった現象で、それを研究して何が面白い?」といった、実はそんな雰囲気でした。ですが、様々な文献などを調べてみても、誰一人、その成因について明確に示した人はいない。ならば、自分で解くしかないだろうと。その思いをサポートしてくれたのが、分野を超えた共同研究者たちです。このメンバーとの出会いがなかったら、今の研究の広がりもなかったでしょう。改めて感謝しかありません。

もちろん、これからも球状コンクリーション研究を進めますが、現在、その現象を応用したシーリング素材開発を民間の会社と行っており、特許も申請中です。もし、実用化に至れば、地上や地下構造物の様々なインフラの、これまでにない長期耐久性の補強につながると考えています。今後も、このような自然現象の応用化研究をさらに展開していくつもりです。

氏名(ふりがな) 吉田 英一(よしだ ひでかず)

所属 博物館

職名 教授

略歴・趣味

名古屋大学大学院理学研究科博士課程前期課程修了。核燃料サイクル開発機構(現・原子力研究開発機構)主任研究員を経て、2000年名古屋大学博物館准教授、2008年より現職。趣味は、弓道、フィッシング、絵画(水彩)など。

・名古屋大学研究フロントライン「Vol. 13 自然に学ぶ、究極のシーリング材」

・名古屋大学研究フロントライン「コンクリートじゃない、コンクリーション化が地球を救う!?」