No.63 岩田 直也 准教授

Researchers'

大学院工学研究科

No.21 鳴瀧 彩絵 教授

高校生のときは、将来、NASAで宇宙の研究がしたいと思っていました。大学に入って、原子の構造にも小宇宙があると感じ、ミクロの世界(化学)に興味が出てきました。液晶の研究をしようと4 年生で配属研究室を選びましたが、結果的には別の研究(真珠を人工的に作る)に携わりました。実験を進めるうちに想定外のことが起き、それをきっかけに新しい研究も生まれました。このように、私の研究対象は変化し続けています。人生も同じ。想定外の環境に置かれると苦労もありますが、それを乗り越えると新しい景色が見えてきます。これからも、変化を楽しみ、未知の世界に出会いたいので、この言葉を選びました。

物質が自発的に秩序を形成する「自己組織化」について研究しています。自己組織化は、原子・分子の配列から、自然界のパターン形成(雲、砂漠、生物体表の模様など)、都市の形成、銀河系の形成に至るまで、様々なスケールで普遍的に見られる現象です。私は特に、ナノメートルスケールで、分子や微粒子が示す自己組織化を対象とし、そのメカニズムを解明したり、社会に役立つ材料へ発展させようとする研究をしています。

電子顕微鏡を覗いて、美しい秩序構造が思いがけず目の前に現れた瞬間は、鳥肌が立ちました。そのような偶然の発見を、サイエンスにしていく(科学的に解明していく)過程はとてもエキサイティングです。

2020年にスタートした鳴瀧研究室の初代メンバー

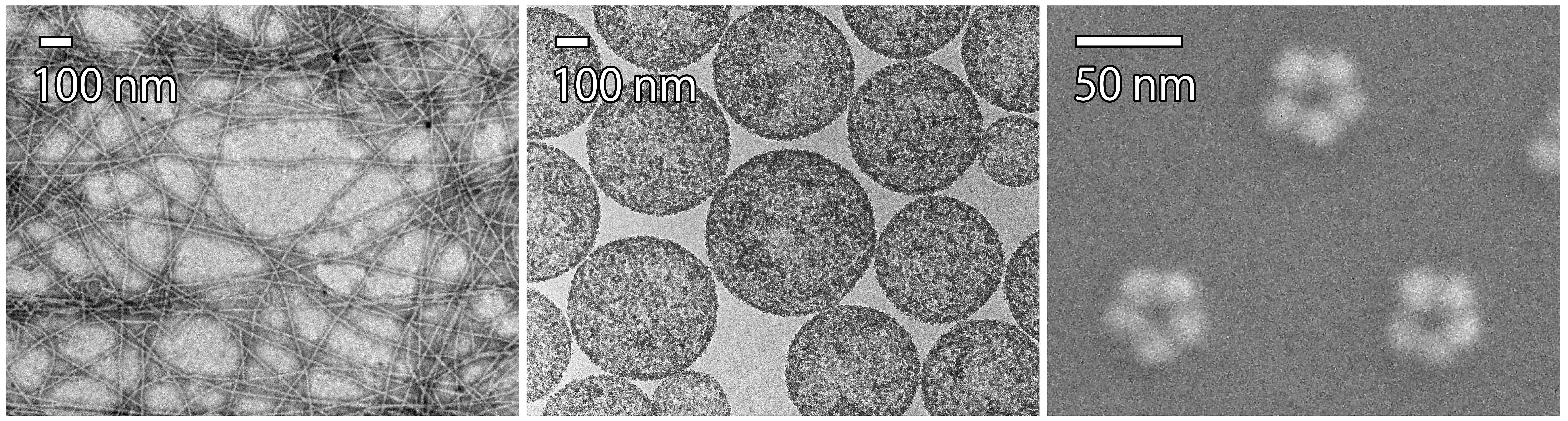

自己組織化の例。(左)分子設計されたタンパク質が形成するナノファイバー、

(中央)ナノ粒子のベシクル状集合体、(右)ナノ粒子のリング状集合体。

いずれも水中で自発的に秩序構造を形成する。

研究が好き!であれば、ぜひその気持ちに正直に、研究者としての道を歩んでみませんか。女性は、生物学的あるいは社会的な理由から、ライフイベント等によって研究時間が減少する期間があり、もどかしい思いをされるかもしれません。ですが、低空飛行でも独創的な研究を着実に進めていけば、ステップアップのチャンスはきっと巡ってきます。マイノリティーであることは、人に覚えてもらいやすい側面があり、研究をアピールするチャンスに恵まれていると言えます。見てくれている人は必ずいます。顔の見える(個性のある)研究をしましょう。

自宅でテレワークし、休校中の子供達(小2・小3)と一緒に過ごしました。毎日3 食用意するのが大変だったので、後半はご当地グルメを取り寄せて楽しみました。研究室の学生とはSlackやZoomでやりとりしました。各国の研究者と、Covid-19への対応状況をメールし合ったことも印象深いです。困難を共有することで、物理的には離れていても、人との距離が縮まったように感じました。

ストレス解消法は、大音量で音楽を聴くことと、美味しいものを食べることです。

引き金は様々ですが、研究者をやめようかな…と思ったことが、過去に数回あります。しかし、そんな時、学生がサプライズデータを報告してくれたり、チャレンジで出した研究費申請が採択されたりという幸運があり、鬱々とした気持ちが吹き飛んでいきました。嬉しいときの爆発力が大きいので、研究を続けずにはいられないのでしょうね。

この4月に、工学研究科内で応用物質化学専攻からエネルギー理工学専攻へ異動しました。これまでは、自己組織化材料を、細胞培養基材や人工血管など、主にライフサイエンス分野へ応用していましたが、今後は、エネルギー分野にも新しく展開していきます。環境に応じて柔軟に変化する自己組織化材料の特徴を活かして、身の周りの微弱なエネルギーを人間が利用しやすいエネルギーに変換する方法論を構築していきたいと考えています。

氏名(ふりがな) 鳴瀧 彩絵(なるたき あやえ)

所属 大学院工学研究科

職名 教授

略歴・趣味

2004年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。

日本学術振興会特別研究員PD(東京医科歯科大学)、海外特別研究員(カリフォルニア工科大学)、東京大学助教を経て、2014年名古屋大学大学院工学研究科准教授、2020年より現職。

趣味:音楽、ワイン