No.63 岩田 直也 准教授

Researchers'

大学院医学系研究科

No.27 佐藤 好隆 講師

大学院生の時、指導教官からもらった一言です。基本的に小心かつ優柔不断な性格なので、常に迷いがあります。そのため、この言葉を思い出し、研究は自分の興味や考えの赴くままに自由に進めていけばよいと自分を鼓舞しています。一方で、自由には同時に責任も伴うので、堂々と自分の研究を語れるように気を引き締め直し、研究をしています。

ウイルス感染細胞の運命がどのように規定されていくのかを明らかにしたいと考えています。細胞(宿主)にウイルスが侵入しても、感染が成立するものと成立しないものが出現します。さらに、病気の原因になるものもあります。これらの表現型が出る違いは何か?ということをウイルスと宿主の両方向から研究しています。

指導教官と交流があった著名な海外の大学教授の前でプレゼンする機会に恵まれました。その後、「分野はなんでもいいから、絶対に研究を続けたほうがいい!」と言ってもらい、その気になって研究の道に進みました。

気軽に家族旅行に行ける世の中が戻るように願っています

ピペットマンでウイルス検出試薬を調整している様子

大学病院での感染症診療でも顕微鏡を使用

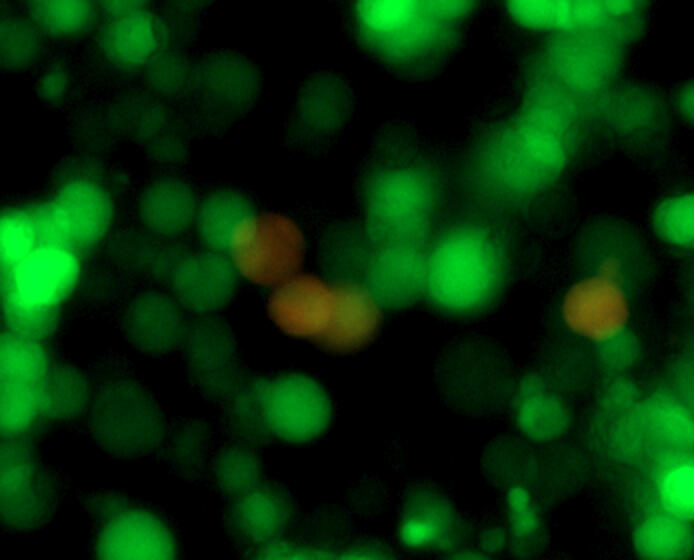

Epstein-Barrウイルス感染細胞(緑)の一部のみが、

あるウイルス遺伝子を発現しており(赤)、

ウイルス感染細胞集団は不均一な集団であることがわかる

「感染症を防ぐこと」と「差別」とは決して同義ではありません。研修医のときに、感染症の患者さんを担当することがありました。その患者さんは、医療者からの断片的な情報を受け入れられず、誤解され、ご家族とともに大変つらい思いをされていました。このような悲劇がなくなるように、学部教育では正しい知識の発信を心掛けています。特に、情報に踊らされることなく、情報の真偽を見極めて、正しく感染症を恐れることが大事だと考えています。

1年間くらいポジティブな結果が出ないこともあったのですが、ほんの些細なきっかけで共同研究先が見つかり、一気に研究が進み、競合相手に先んじて成果を発表することができました。壁を越えるには自分の努力だけでなく、他社との協力が必要です。なので、人との出会いや縁を大事にしています。

まだ誰も見たことない現象を初めて観察出来る点は研究の面白いところだと思います。自分の考えた通りの結果が出た時の爽快感はやみつきになります。どちらも、めったに出会うことがない瞬間ですけど、待っているとたまに出会えます。

整った道を歩きたいのですが、自分の前にあるのは荒れた道ばかりで、無傷ではいられません。どこもかしこも傷だらけです。人様にお話し出来るほど癒えてない傷ばかりで、ここで言えそうなことは、まだないです。すみません。

コロナ禍に直面し、ウイルス研究でまだやらなければならない課題がよりクリアに見えてきました。従来のウイルス研究者だけでなく、異分野の研究者が協力して、この課題に取り組む必要があります。是非、お力をお貸し下さい。ウイルス感染症で困る人がいない世の中の実現のために、頑張ります。

氏名(ふりがな) 佐藤好隆 (さとう よしたか)

所属 大学院医学系研究科

職名 講師

略歴・趣味

2004年名古屋大学工学部化学生物工学科卒業後、愛知県がんセンター研究所、神戸大学医学部医学科を経て、2013年名古屋大学大学院医学系研究科医学博士課程短縮修了、博士(医学)。初期研修後に、2015年より名古屋大学大学院医学系研究科にてウイルス研究を再開。2019年科学技術振興機構(JST)さきがけ研究員(兼任)。2020 年より現職。名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部医師(兼務)。

趣味:茶道(裏千家)、ランニング、街歩き