No.63 岩田 直也 准教授

Researchers'

デジタル人文社会科学研究推進センター

No.49 坂本 將暢 准教授

芥川賞作家の井上靖氏の言葉です。努力と怠惰、希望と不満がそれぞれ表裏一体であることを教えてくれる言葉です。とくに、すぐに成果の出ない研究分野ですので、「今いる場所」で懸命に努めることを教えてくれる言葉です。

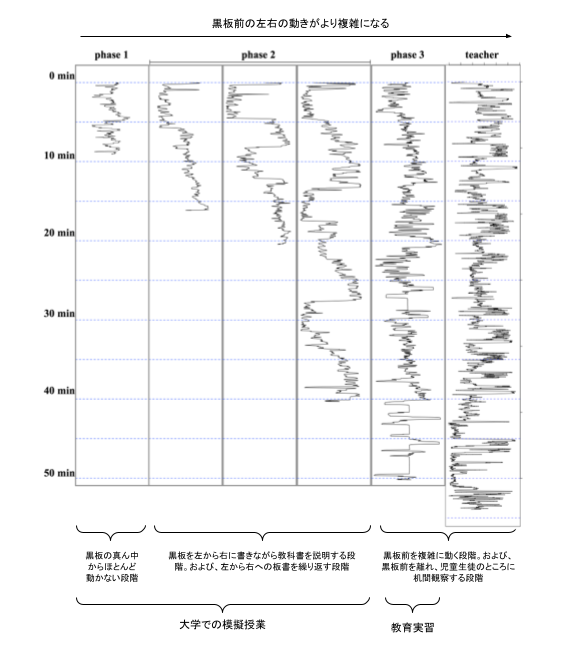

一言でいうと授業分析です。授業を観た人が感想を言ったり自分の信念を語ったりするのではなく、児童生徒の言動の可能性から、教師や授業の可能性や課題を見出す研究です。私は、授業で得られる様々なデータを使った「授業の可視化」を指向した授業分析に取り組んでいます。

大学での模擬授業を指導しているときに、黒板前をあまり動かなかったり、

左から右へのパターンで動いていたりしていることに気づき、

黒板前の左右の動きと教師としての成長に関係があるのではないかと考えて、

ビデオ映像からx座標をデータ化し、左右の動きを可視化したもの

(画像引用元:坂本將暢(2019)教師の「ふるまい」を科学する

姫野完治・生田孝至編著, 教師のわざを科学する, p.92, 一莖書房)

もともとは、学校に行かなくても遠隔で授業が受けられる教育システムを開発したいと考えていました。でも、小中高校の授業を観察すると、今まで授業を受ける側としての一面からしか授業が見えていないことに気づきました。学びの意義を考えた教育システムを開発するためには、実際の授業の可能性や課題を解明する必要があると考えて、今の研究の道に進みました。

2018年にモンゴル国立教育大学を訪問したときの様子

2019年10月にモンゴル国立教育大学の客員教員として3週間滞在しているときに

ラクダに乗りました

小中高校の教師や児童生徒の言動の意図が、自分にはまったく予想と違ったり、考えもしないものだったりしたときです。まだまだ研究する意味があると思って、研究が面白いと感じます。

文系の研究科が横断的にプロジェクトに取り組んだり、収集したデータをそれぞれの特徴を活かして分析したりすることが可能になると思います。例えば私は以前、黒板前の教師の左右の動きの研究をしていましたが、今後、立ち位置と発言内容の関係、発言した語の言語学的意味と教育学的意味の共通点と相違点等、少し考えただけでも色々な研究の可能性が考えられてワクワクします。

高校生のころは理系で、数学(とくに代数幾何)が大好きで、国語が大嫌いでした。小学生のころは図書室で本を一冊も借りなかったため、図書委員に借りるように注意されました。それ以上に文章を書くことは嫌いで、嫌いだった本を読んだり文字を書いたりすることを中心の生活をしている今に驚いています。

土曜日や日曜日も研究会や学会があり、なかなか家族と過ごす時間が確保できないので、可能な限り家族と過ごし、私の気分もリフレッシュさせています。ごくまれに連続して休みが取れるときには家族でキャンプに出かけ、メールやネットから身を解放し、焚き火の灯りで読書をしたり、星空を見ながらビールを飲んだりしています。

研究室には子供が描いた絵を飾っています

キャンプでご飯を作った時の様子

左:トロント市内での一枚

右:カナダでパパ友とブリュアリー巡りをしました

かつての大学とは様子が変わり、すぐに結果を求められたり社会に直結した成果を求められたりして、なかなかやりたい研究ができにくい環境になりつつあります。そのような中でも、近い将来や遠い希望に貢献できる研究を見出し、コツコツと研究をして知見を得て、次の世代に引き継げるようにしたいと考えています。

氏名(ふりがな) 坂本 將暢(さかもと まさのぶ)

所属 名古屋大学デジタル人文社会科学研究推進センター

職名 准教授

略歴・趣味

1977年愛媛県出身。2008年9月名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士後期課程満期退学(博士(教育学))。2010年3月まで名古屋大学大学院教育発達科学研究科助教、2017年3月まで愛知工業大学基礎教育センター講師及び准教授。2024年3月まで名古屋大学大学院教育発達科学研究科准教授。2024年4月より現職(教育発達科学研究科は兼任)。2023年4月から2024年3月までカナダ・オンタリオ工科大学Visiting Scholar。趣味は研究、キャンプ、句作。カナダ滞在期間は図書館訪問とマイクロブリュアリー巡り。

・本学HPお知らせ「デジタル人文社会科学研究推進センターの看板上掲式を行いました」