総長っていったい何をしているのか、疑問に思っている皆さんも大勢いるかと思います。ここでは、私が日々取り組んでいる仕事やその中で感じたことなどを、自由闊達に紹介していこうと思っています。

2月8日

2月8日

本日は、年に一度の恒例、全学同窓会関東支部の講演・交流会が東京であり、行ってきました。

あいにく寒波が到来、名古屋でも雪がちらつき、新幹線の遅れが心配されました。結局、新幹線は10分ほどの遅れ、途中小田原あたりはかなりの積雪でした。東京も、雪はやみ始めてはいましたが、そこそこ残っていました。そんな中、なんとか会場の竹橋のKKRホテル東京に、開始直前ですが到着できました。

会場からは皇居が一望できます。今日は雪で白くなっていて印象的でした。写真ではわかりにくいかもしれませんが、アップしておきます。

講演会に先立って、昨年末にご逝去された丹羽宇一郎様のご冥福をお祈りして黙祷を捧げました。丹羽様は、関東支部の初代支部長を務められていらっしゃいました。

続いて私から、名古屋大学のスタートアップについて報告をさせていただきました。ディープテックシリアルイノベーションセンターが展開する全生徒必修のアントレプレナー講義やTongaliのスタートアップ教育・支援など、興味深く聞いていただけたと思います。

今回、なんといっても出色だったのは、医学部の同窓生で、今回参加いただいた濱口元総長の同期生、武藤芳照先生の「高齢者の転倒・骨折・寝たきりを防ぐために〜「ぬ・か・づけ」と転倒予防川柳から学ぶ〜」と題したご講演です。

武藤先生は名大の医学部卒業・大学院修了後は、東京の厚生年金病院で整形外科医として活躍、東京大学教育学部に移って学部長、理事・副学長を歴任、日体大の研究所などを経て、現在は東京健康リハビリテーション総合研究所代表理事・所長をされていらっしゃいます。その間、オリンピックの水泳のチームドクターを務めたり、本当に多才な方です。

転倒防止について、本当に役に立つ内容の講演だったのですが、あらゆるストーリーにオチがついていて、飽きさせず、楽しく、そして実践的な講演は初めてでした。

中身を紹介するととてつもなく長くなりますし、先生の面白さはうまく伝えられないので諦めますが、最後のまとめだけご紹介します。

1. すべる、つまずく、落ちる、2. 転ばぬ先の杖と知恵、3. ヤング・オールド、オールド・オールド、スーパー・オールド、4. 片足立ちを意識する、5. 目、耳、そして脚の衰え、6. 命の水を大切に、7. 誰でもいつでもどこでも転ぶ、8. いいクスリも量が多ければリスクに。この8項目、見事に講演内容のまとめになっているとともに、それぞれの文頭の文字を続けると、「すこやかめいだい=健やか名大」、最後までオチがついていました。すごいですよね!

講演の後は、交流会ですが、その前に中村利雄支部長から名古屋城関連の貴重な書籍を寄贈いただいたことに対して、総長として感謝状の贈呈をいたしました。名古屋城は国宝1号ということで、戦争で消失する前に、写真や図面が記録としてきちんと残されています。その復刻になります。中村さん、ありがとうございます。

交流会ですが、今回は、いつものメンバーに加え、濱口元総長やIBMの橋本元社長・会長らも参加くださり、賑やかな会となりました。交流会は、2年前から恒例となった名古屋大学交響楽団OG/OBの弦楽四重奏団、山の上クァルテットによるハイドンの弦楽四重奏曲「ひばり」からスタートです。春を告げる美しい音色のアンサンブル、楽しませていただきました。

交流会の締めは、こちらも恒例、第八高等学校寮歌「伊吹おろし」と名大の学生歌「若き我等」をみんなで歌って解散です。帰りの新幹線も15分ほど遅れましたが、無事に帰ってこられました。

関東支部の幹部の皆様、素敵な会をありがとうございます。また来年もどうかよろしくお願いします。

2月7日

本日は土曜日ですが、名古屋大学の最高の賞である石井健一郎賞の授賞式がありました。第4回目となります。

今回の受賞者ですが、本学の未来社会創造機構量子科学イノベーション研究所の馬場嘉信特任教授です。馬場先生は、ナノデバイスによって工学と医療をつなぐ研究で国際的な業績を挙げられてこられた方です。例えば、マイシグナルという尿によるがん検診を行っているクライフというスタートアップは、馬場先生の技術をもとに研究室の学生(後に教員)だった安井隆雄さんがマイクロRNAを回収する手法を開発、起業に至ったという経緯があります。

奥様もご出席いただいたNIC館での授賞式の後には、場所をES館に移して、受賞記念講演会「ナノバイオデバイスと量子生命化学が拓く未来医療」がありました。こちら、馬場先生の研究をとてもわかりやすく説明していただき、本当に興味の尽きないあっという間の1時間でした。研究内容もですが、人材の育成という点でも本当に多くの研究者を育てられたとのこと、感服いたしました。学生の教育はもとより、1000本を超える論文、国際会議の講演やマスコミの登場なども多く、本当に忙しい教授時代だったことが伺えました。

終了後は学生からの質問もたくさんありました。私からも、産学連携、社会実装よりの研究を志すようになったきっかけは、という質問をさせていただいたのですが、徳島大学の薬学部に行ったことが契機とのことでした。

馬場先生のお話、今回は産学連携、社会実装に重きを置いていましたが、実は基礎寄りの研究もたくさんされていらっしゃるとのこと。馬場先生の研究の幅の広さと深さには本当に脱帽です。

馬場先生、石井健一郎賞のご受賞、おめでとうございます!

2月6日

本日の中日新聞朝刊に嬉しいニュースが載っていました。トランフォーマティブ生命分子研究所ITbMの吉村崇拠点長が内藤記念科学振興賞を受賞することが決まったとのことです。

内藤記念科学振興賞は、エーザイ株式会社の創業者の内藤豊次氏が人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究を対象として設立したもので、1969年度から始まっていて、第一回目のその年には、本学の岡崎令治先生が受賞されてらっしゃいます。今回が第57回となり、生命系の基礎研究分野では非常に栄誉とされる賞です。理学研究科長を務められた近藤孝男先生の名前も受賞者にあります。

今回吉村さんは「脊椎動物の季節適応機構の解明とその制御」というテーマで受賞されました。動物が季節を感じる仕組みに関する研究業績になります。おめでとうございます!

午後には吉村さんに並ぶような、本学が誇る研究者たちの成果報告会がありました。次のITbMのような世界トップレベル研究拠点を目指す最先端国際研究ユニット、そして若手が分野を超えて融合研究を進める若手新分野創成研究ユニットの代表らによる報告です。一部しか聞けませんでしたが、非常に高いレベルで活発に研究を進めている、まさに本学を代表する研究者の皆さんの報告、大変楽しく拝聴させていただきました。

皆さんとびきり優秀な若手、中堅研究者なだけあって、かなりのユニット参加者が代表者も含めて、他の大学に転出、つまり引き抜かれてしまっていたことは残念でした。本学としては素晴らしい研究成果を名古屋大学で残して下さることが一番大事だと思っています。もちろん残ってさらに研究を進め、また後進の育成をしていただけることがベストです。でもちょっと悔しいですが、転出された先生方には、本学での成果をもとに、新しい場所でも引き続き活躍いただければ幸いです。

2月5日

本日は夕方から、東急ホテルでキャンパスベンチャーグランプリ中部の表彰式がありました。

第23回を迎える本ビジネスプランコンテスト、昨年は名古屋大学のチームが大賞を受賞、全国大会に進み、そこでも文部科学大臣賞を取りました。

今回も本学の学生たちですが、名古屋産業人グラブ会長賞1チーム、奨励賞2チームと健闘してくれました。この3チームとも工学研究科の大学院生たちだったのですが、後で事情を聞いたところ皆さん天野先生がリーダーをされている卓越大学院DIIの履修生でした。しかも昨年9月のシンガポール研修に参加していて、私ともその際に会っている学生が大半でした。

名古屋産業人グラブ会長賞は、光触媒を使った太陽光由来の燃料を作る、という提案、本学のシーズ技術を社会実装する試みになります。奨励賞は、ヨットの操船をAIを使って学ぶというものと、アクアリウムの水質浄化を光触媒を用いて行うというものでした。3チームとも是非この受賞を励みに、起業まで持って行って欲しいと思います。

今回は、116件という多数の応募の中から10チームが受賞されました。そのうち本学は上記DIIの3チームとアナウンスされていたのですが、じつは中部経済産業局長賞を受賞した中京大のチーム、本学の起業部で中京大の学生と本学の医学研究科の院生が出会って考えたテーマとのこと、すでに院生さんは就職していたので大学名が出なかったそうです。起業部、頑張ってますね。内容は、米糠を使ったスナックでダイエット、というプランでした。

受賞されたDIIの学生さんと、起業部のお二人とそれぞれ一緒に撮った写真をアップしておきます。おめでとうございました!

2月2日③

石田賞授賞式のあとはすぐに豊田講堂へ移動、バングラデシュのムハンマド・ダウド・アリ大使らの表敬訪問を受けました。

本学には、現在バングラデシュからの留学生が15名在籍しています。そのうち5名が学部学生です。

大使は、是非とも学部の留学生の人数を増やしたいとのご希望を述べられていました。バングラデシュで留学の説明会をやると1000人以上の学生が集まり、日本語学校もたくさんあるとのこと、日本で学びたい、働きたいという需要は相当あるようです。若年人口がとても多い国だそうですので、日本にとっても今後期待ができます。

大使には本学のG30をご紹介差し上げました。少しでもバングラデシュからの学生、増えると嬉しいですね。

ところで今回一番びっくりしたのは、名古屋市内にいる南アジア系の人口です。バングラデシュが833人、インド862人、パキスタン1,239人まではあまり変わらないのですが、なんとネパール人が15,046人もいます。これは中国人の26,038人に次ぐ二番目です。日本全体ではネパール人が23万人もいるとのこと、インド料理店の多くがネパール人経営というのも頷けます。ネパール人が経営するカレー屋は「インネパ」と呼ばれるのですね。知りませんでした。

大使の表敬訪問の後は、NIC館にとって返して、TMIのPO訪問のまとめに立ち会いました。POのお二人からは、プログラムに参加している学生との面談なども行っていただき、まとめでは、秋から予定されている最終審査に向けて有益なアドバイスをいただきました。これらアドバイスをもとに、河口コーディネーターのリーダーシップのもと、最終審査を迎えたいと思います。

それにしても行ったり来たりで、なんだか疲れた一日でした。

2月2日②

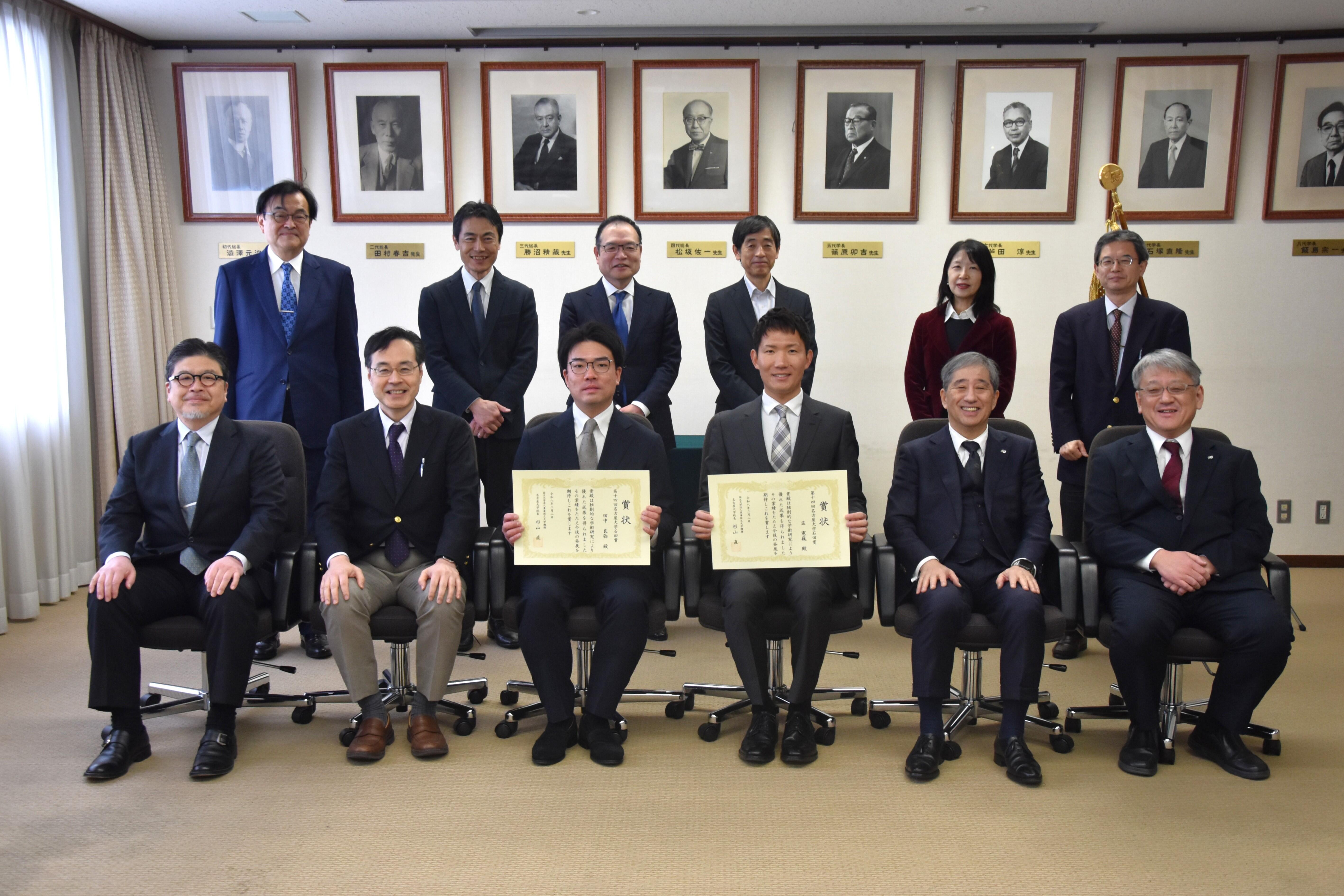

NIC館でのTMIのPO訪問を途中で抜けて、本部に帰ってきて名古屋大学石田賞の授賞式です。石田財団からのご寄附の意志に基づき、人文・社会科学及び自然科学の分野で、将来の発展が期待できる優れた研究能力を有する若手研究者を顕彰し、その研究意欲を高め、研究の発展を支援することを目的とし、平成24年度から顕彰制度として創設された本賞ですが、今回が14回目となります。

今回の受賞者は、情報学研究科の孟 憲巍准教授と理学研究科の田中良弥講師です。孟さんは、人の社会性を支える認知能力・モチベーションに注目、他者と共有する心、他者を記憶する心、関係性を認識する心という3つの観点から人の社会性の発達の起源について赤ちゃんを対象に包括的に研究されてこられた業績での受賞です。田中さんは、ショウジョウバエの仲間の求愛行動で羽音による歌と食料をプレゼントするという二つの異なった行動が、同じ神経回路で担われていることを分子遺伝学的手法で明らかにした業績での受賞になります。

今回は期せずしてどちらも脳・神経の関係の受賞になりました。お二人のこれからの益々の研究の発展に大いに期待しています。おめでとうございました!

2月2日①

本日はイベントがたくさんあって目が回りました。

午前中は定例の運営会議です。私の部屋に副総長らが15名ほど集まって対面で行っています。

午後には卓越大学院TMI「ライフスタイル革命のための超学際移動イノベーション人材養成学位プログラム」のプログラム・オフィサー(PO)による現地訪問がありました。今回はこれまで6年間ずっとお付き合いいただいた海洋研究開発機構理事長の大和裕幸先生が今年度末で退任され、新たに東北大学の中沢正隆先生にPOをお願いすることになったという事情から、お二人にお越しいただきました。大和先生、これまで本当にどうもありがとうございました。また中沢先生、これからどうかよろしくお願いします。なお、中沢先生は、本学の卓越大学院DIIのPOを務めていただいたのに引き続いて本学の卓越大学院を支援いただくことになりました。ありがとうございます。